Zehn performative Gesprächsinstallationen im dietheater Konzerthaus Wien

In der Spielzeit 2006 – 2007 lud ich insgesamt zehn in Wien ansässige Choreografinnen und Choreografen ins dietheater Konzerthaus zum Zweiergespräch ein. Die Reihe bot Wiener TanzkünstlerInnen eine dialogische Plattform, in einem gemeinsam eingerichteten performativen Setting über ihre Arbeitsansätze, Konzepte, Motivationen zu sprechen. Jedes dieser Gespräche sollte als Diskursperformance das, worüber gesprochen wird, gleichzeitig auf der Bühne zeigen und damit den Kontext mitliefern, der sonst nur theoretisch vermittelt wird: Das Gespräch selbst wurde als performative Kunstform etabliert. Daraus habe ich ein freies Format der schriftlichen Bearbeitung dieser Dialoge entwickelt.

Personale #1:

CHRIS HARING [Plötzlich trottet ein Hund durch den Raum]

Das Gespräch ist bereits zu seinem Ende gekommen. Seine performative Sinnlichkeit sperrt sich der Übertragung, das im Ästhetischen Vielsagende schweigt im Text. Im geschriebenen Portrait eines Gesprächs lässt sich das ästhetisch Gefasste nur über die Dreingabe seiner performativen Singularität, seines Einzigartigen zum Sprechen zu bringen. Im Wechsel der Sinnebenen von aufgeführtem zu geschriebenen Sinn, von Gesprächsperformance zum nachträglichen, nachgetragenen Sinn des Schreibens perspektiviert dieser, jeder Text die Gesprächsaufführung auf eine Weise, in welcher das Ausgesagte hätte bereits immer schon gesagt sein müssen, um im Sinn des Sprechens zu bleiben: wenn eine Übersetzung restlos gelänge, müsste die Gesprächsperformance nicht stattgefunden haben.

Das Gespräch ist also bereits zu seinem Ende gekommen. Showtime, sage ich zu Chris, in dieser lächerlichen hollywoodesken Zitathaftigkeit. Er lächelt mir zu, soweit ich das überhaupt erkennen kann. Mit unseren beiden Masken stehen wir in dem leeren Raum, warten darauf, dass die Türen geöffnet werden. Ich kann Chris kaum sehen durch meine schmalen Augenschlitze, die in meine Fantomasmaske gerissen sind. Diese Masken, die wir uns in einer sehr einfachen Aneignung der griechischen PERSONA übergestülpt haben. Ich schaue rüber, die Mähne seines Affengesichts kann ich erkennen, die karikierten Zähne, der übergroße Kopf. Den Rest verdrücken die Latexlider meiner Maske, die meine eigenen verkleben, ich stiere schmaläugig in den leeren Raum, der sich langsam mit Zuschauern füllt. Fast blind spiegelt sich mein Maskengesicht in Chris’. Er Affe, ich Fantomas. Er das Tier, ich der sich unsichtbar Machende. In seinem Gesicht erblicke ich, was ich ansehe, mich anblickt in meiner eigenen Andersheit, die ich sonst nicht hätte wahrnehmen können.

Ein mir unsichtbar eigener, ihm vollkommen sichtbarer Fremdkörper.

In dieser allzu simplen performativen, peinlichen, doppelbödigen Setzung des Ichs als Anderen setzt das Gespräch ein, indem wir uns dieser Showtime aussetzen, unser Ich dem Gegenüber aussetzen. Als das Licht über 10 Minuten ausglüht – längst haben wir aus Atemnot, aus Sprachnot die Masken ausgezogen, ohne unsere Fremdkörper verlassen zu können – tappen wir im Dunkeln. Dieses Dunkel, das kein Licht in unsere Sache bringen möchte, nichts erhellen, was den Anderen an eine einsehbare, fixe Position stellen könnte. Im Gehen fragt Chris, warum hast du mich eingeladen, bringt damit das Gespräch auf den Punkt, den wir, ohne es bereits zu wissen, zwei Stunden lang umkreisen. Keine rhetorische, nach Repräsentationsbestätigung heischende Frage, meint sie direkt die Frage des Gesprächs, das nur gelingen kann, wenn die Einladung angenommen wird, wenn der Raum, der sich zwischen zwei Gesprächspartnern auftut, gemeinsam geteilt wird. Ich antworte tautologisch, unbewusst: um mit dir zu sprechen. Ich spreche, um mit dir zu sprechen. Die Mit-Teilung setzt die Teilung unseres gemeinsamen Raumes, unserer Zeit voraus. In dieser Ethik der Teilung nur sind Antworten möglich, da einzig die Verantwortung für sich, den Selbst-Anderen ein Gespräch verantworten kann. Die Einladung aussprechen und annehmen heißt bereits, diese Ethik zu teilen. Ich kann nur mit dir sprechen, wenn du mit mir zu sprechen bereit bist. Dass du mit mir sprichst, ist die Gelingensbedingung für dieses öffentliche Gespräch, dessen Ausführung als Aufführung. Was gesagt wird (das Propositionale) und wie es gesagt wird (das Modale) treten hinter die gemeinsame Produktion unseren Sprechens zurück. Chris erzählt von seiner Kindheit, seiner Ausbildung, seinen Erlebnissen. Er teilt diese Erzählung jedoch mit mir, gibt sie mir. Dieser Dativ des Sprechens, dass es mir gesagt wird, dass ich es dir sage, überantwortet mir die Verantwortung für mein Gegenüber.

In dieser ethischen Verspannung von Verantwortung und Antwort, die das Gespräch trägt, weiter trägt, zeigt sich (Showtime) erst die dialogische Gesprächseigentümlichkeit von Verraten. Dass er mir nur so viel verrät, ohne sich von mir verraten zu wissen, ohne dass in der gegebenen Antwort die geteilte Verantwortung füreinander aufgegeben wird. Die spektakuläre Enthüllung, Demaskierung eines bislang einbehaltenen Geheimnisses, des bislang in der Anekdote Unveröffentlichten, wird nebensächlich, eine Nebensache der aus den Talkshows bekannten Diskursökonomie, in welcher der Mehrwert einer Pointe das Interesse der Zuschauer, Zuhörer weiternähren soll. Dieser Abtausch von Fragen und Antworten des Showtalks der Talkshow, der mit dem auf Repräsentationskapitalisierung des Eigennamens ausgerichteten Tausch kalkuliert, wird enttäuscht. Keine Enttäuschung allerdings, die die Hoffnung auf ein Mehr, ein Mehr an Informationen, Anekdoten, Aussprechen unterliefe, oder auf der Vortäuschung eines Mangels, einem vorsätzlich Zurückhalten, Verschweigen gründete; kein Verschweigen des Zuviel oder des Unaussprechlichen, sondern ein mitteilsames Schweigen, das der Grund unserer Sprache ist, um Heiner Müller anzuführen.

Dieses, unser Schweigen teilt sich auf einen Schlag mit. Plötzlich trottet unaufgeregt schnuppernd ein Hund durch den Raum; in der Aufmerksamkeit auf ihn das Gespräch beendend, streicheln wir stumm das Tier. Dieser wortlose Hund scheint immer schon von all unseren Sprachen durchlaufen, in unserer Sprache zu sein. Er verweist uns in unsere Sprache zurück, darauf, dass wir nur eine Sprache haben, die wir nicht verschweigen können. Er legt sich in unsere Mitte und teilt sie, sich mit uns. Der Hund, das Gespräch, der Coyote.

Personale #2:

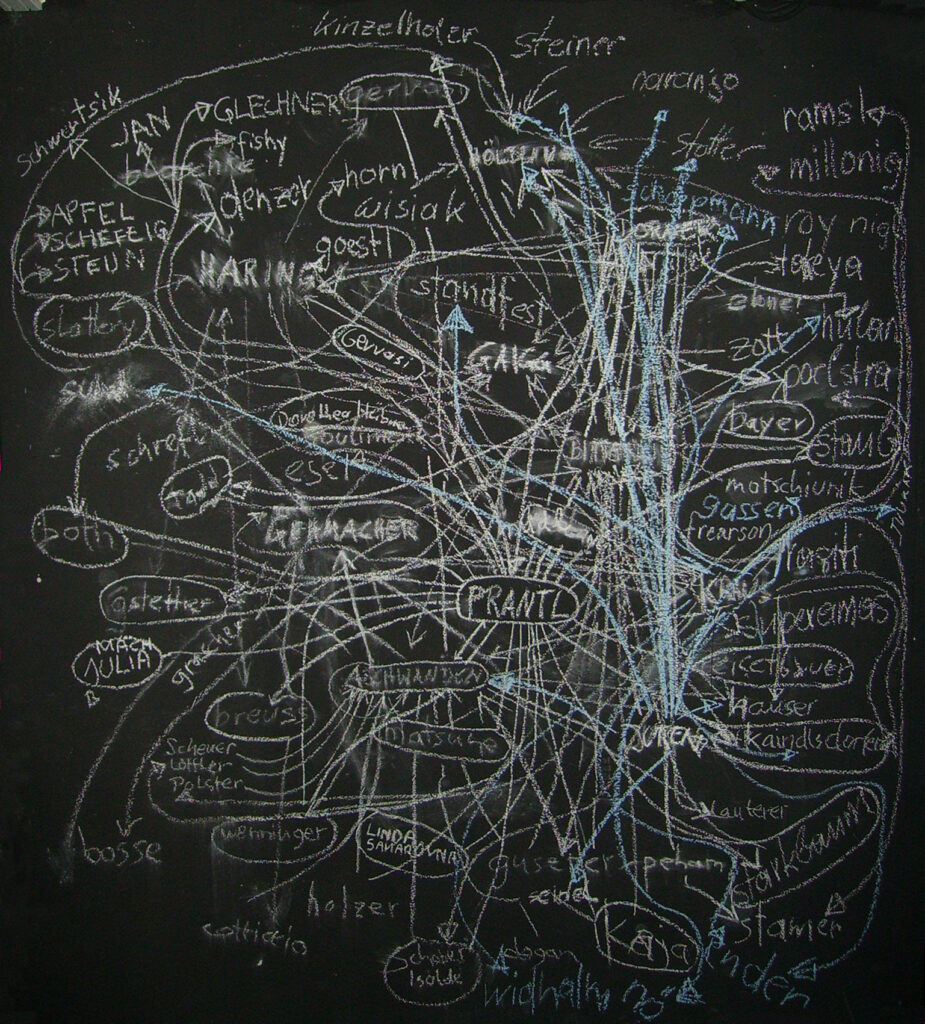

PHILIPP GEHMACHER [Im Netz von Barthes]

Vor dem Beginn denken an das, was kommt. Andenken an später, im Zwielicht ineinandergestapelter, nackter Glühbirnen, elektrisches Lagerfeuer, um das nur wir zwei sitzen. Wir irrlichtern, haben uns noch nichts gesagt an diesem Berg aus Licht, um uns herum Dunkelheit. Zwischen uns erleuchtete Dunkelheit, ein Gedankenblitz: Licht vertreibt Dunkelheit nicht, sondern stellt sie ins Licht, macht sie sichtbar. Philipp und ich hören ein paar Stimmen vor der geschlossenen Tür. Grabesstille zwischen uns, der Blick in die Glühdrähte, heruntergefahren auf fünfzig Prozent ihrer Leuchtkraft, diffus, die Sprache dimmen, die Gedanken trimmen.

Wir vergraben uns, unsere Rede, jeder auf seiner Seite. Mit Schatten auf unseren Gesichter schauen wir uns über den leuchtenden Zauberhügel hinweg an, ein konspiratives, freundschaftliches Lächeln. Wie sprechen mit dir? Was sagen zu dir? Philosophiert haben wir mal über diesen einen Satz von dir, „I feel as if nothing has been said yet“, den du in einem Gespräch geäußert hast. In seiner doppelten Rückschau, jener meiner Erinnerung wie auch der im Satz beschworenen, schießt er mir zu spät und zu früh gleichermaßen in den Kopf. Zu früh, weil wir bislang nichts gesagt haben, weil wir warten, bis es etwas zu sagen gibt; zu spät, weil wir, so fürchte ich, anscheinend nicht aus dieser Zeitschleife der Erinnerungsprojektion herauszufinden scheinen. Alles haben wir uns bereits gesagt, ist zwischen uns gesagt worden, worüber reden also im Versprechen auf etwas Anderes, noch nicht Gesagtes. Das Sagen, das Versprechen der Freundschaft am Anfang einer unsagbaren Stille: ein Schweigen.

Das Licht wirft unsere Schatten hinter unsere Rücken an die Wand, dunkle Projektionen unserer Körper, die nur der Andere sehen kann. Ich bin ein Schatten meiner Selbst, den nur du nur sehen kannst als meine Aushöhlung. Dort, wo das Bild ist, bin ich nicht. Aber dort, wo ich bin, siehst du mich nicht, das ist die Wahrheit, die irgendwo dazwischen liegt. In diesem Höhlengleichnis sind wir beide Schatten, überblinzeln die Lampen, Projektorbirnen, erheischen gegenseitig unser Bild an der Wand, die Körper gedimmt, Schuss-Gegenschuss, Portraits auf einer platonischen (Lein-)Wand, wir sitzen davor und sind doch gleichzeitig Teil von ihr. Aporie der Erkenntnis: im Abbild den anderen erkennen und doch das Abbild nicht mit dem anderen verwechseln. Wir sind nirgendwo, auch wenn wir uns gegenüber sitzen, sind wir woanders. Wir sprechen aus einer neutralen Zone heraus in das Neutrum. In diesem Niemandsland halten wir uns zurück, verstecken uns und verdecken unsere Freundschaft, verscharren sie wie einen Köter, eine Leiche im Grabmal unserer Rede.

Vielleicht gibt es lediglich zwei Arten von Freundschaft: entweder man ist befreundet, oder man spricht befreundet, spricht Freundschaft. Die erste ist ein wortloses Versprechen füreinander, ein stummes Band beredten Einverständnisses, das im Schweigen weiß, was zu sagen ist; die zweite das herstellende Sprechen einer Verbindung, die einem im Sprechen zukommt, zufällt. In diesem Sprechen der Freundschaft liegt das Versprechen auf das wortlose Verstehen der Freundschaft, wie auch im Versprechen, im freundschaftlichen Einstehen füreinander, das offene, deckungslose Sprechen die Grundlage ist. Beide Arten von Freundschaft können ineinander übergehen, fließen ineinander, sind im Fluss.

Ein Flügel der Saaltür öffnet sich. Entweder also ist man befreundet oder man spricht befreundet, wir aber, ich huste wasserscheu, drohen den Bach hinunter zu gehen. Bauchredner unserer selbst, wir werden im Wortspiel bleiben, werden wir uns unaufhörlich einander versprechen, über unser freundschaftliches Wir zu schweigen. Kein Ich, kein Du, lediglich ein neutrales Man, man spricht mit dem Zwerchfell, gesichtslos, differenzlos, gleichgültig: wenn für jeden das Gleiche gilt, dann entsteht keine Differenz, zu welcher Positionen bezogen werden können. Dann ist jede Unterhaltung ein Sprechen, „als ob“ man sich unterhält.

Der zweite Türflügel geht auf. Wir werden unsere Freundschaft auf der Bühne damit in einen performativen Widerspruch verstricken, uns hinein reden, weil Freundschaft kein Neutrum verträgt. Eine Textur der Höflichkeit spinnen, wie die Barthes’sche Spinne ein Netz spannen, eine Hyphologie der Freundschaft betreiben. Jedoch nur jeder für sich, bei sich, ohne den anderen darin einwickeln, verwickeln zu wollen, spinnt jeder an seinem Netz, spinnt jeder für sich herum. Wir werden nicht sagen, was wir tun, denn wir beginnen unser Gespräch ohne Ankündigung, als wären wir schon mittendrin (tatsächlich haben wir uns von Anfang bereits in uns selbst verstrickt, jeder für sich). Wir werden aber auch nicht tun, was wir sagen, weil wir uns einander versagen. Sprachversagen der Freundschaft.

Eine, zwei Handvoll Leute kommen in den Raum, setzen sich, leise murmelnd, auf die Stühle der beiden gegenübergestellten Reihen. Wir lächeln in die Runde und blicken ruhig in das elektrische Gelichter, warten auf das Zündende, das Zukommende, den Advent unserer Rede. Es wird still im Raum, ein leises Scharren mit den Füßen. Wir sehen uns an. Ich hole Luft, atme ein, ich blicke nach unten, hebe dann meinen Kopf und sage –

Personale #3+4:

SASKIA HÖLBLING + CHRISTINE GAIGG [Portrait der Talkshow]

I. Exposition.Talkshow

Der Gast sitzt auf einer Couch, die parallel zur hinteren Wand des Konzerthauskellers steht. Links von ihr, im rechten Winkel zur Couch, der Gastgeber in einem Sessel. Zwischen Couch und Sessel ein kleiner Tisch. Vor ihnen liegt ein Flokati, 1,5 x 2m. Auf dessen rechter Ecke steht ein Fernseher, DVD-Player, ein Videogerät daneben, ein paar Kassetten. Das Video auf dem TV-Gerät ist nur für die beiden sichtbar, es flackert. Die ganze Szene ist in warmes, sanftes Licht getaucht.

Peter Stamer: „Guten Abend, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Personale, heute Abend mit Saskia Hölbling. Die Begrüßung stiftet Gemeinsamkeit zwischen Publikum, Gastgeber und Talkshowgast. Sie situiert das ‚wer und was’, schafft einen gemeinsamen Bezugspunkt. Eröffnung.

Einladende Geste in Richtung Saskia Hölbling, an sie gewandt: Die sich öffnende Körpersprache soll die verschiedenen Positionen mit-einander in Beziehung setzen.

Hallo, danke fürs Kommen.” Die öffentliche Begrüßung des Gesprächsgasts nimmt ihn in seiner Funktion als Gast wahr und ernst. Das Danke macht darüber hinaus die gemeinsam geteilte Verant-wortung für das Gespräch deutlich.

Wieder zum Publikum gewandt:

„Heute Abend sind wir beide zu Gast in der Lounge von Wien Modern, die für die Dauer des Musikfestivals im dietheater eingerichtet ist. Im Hinweis auf die spezifische, neue Gesprächssituation wird der gemeinsam geteilte Ausgangspunkt der Gesprächspartner betont; beide sind Gäste und damit gleichberechtigt in ihrem Status.

Insofern können wir ein wenig beim Musikpublikum wildern und nutzen die Veranstaltung heute Abend auch als Werbe-veranstaltung für zeitgenössischen Tanz in Wien.” Gleichzeitig steckt darin die Referenz 1) für die eigentlichen Gastgeber und 2) auf einen fremden Kontext, der andere Anforderungen an das Gespräch stellt. Diese Referenz schafft weitere Gemeinsamkeit.

Schaut sich im Publikum um. Kontaktaufnahme nimmt die Zuschauer in ihrer Rolle wahr und ernst.

„Wieviele Leute hier im Raum kennen eigentlich Saskia Hölbling?” Fragen an das Publikum versuchen, dieses in die Agenda des Gesprächs einzubinden.

Blickt in den Raum.

„Ah ja, eine ganze Menge. Referenz an den Gast, dem ein gewisser Bekanntheitsgrad bestätigt wird und gleichzeitige Anerkennung für das Publikum für die Mitarbeit. Es wird wahrgenommen.

Ich hab mir nämlich mal die Mühe gemacht und den Namen von Saskia Hölbling bei Google einzugeben.” Die Frage nach dem Bekanntheitsgrad an das Publikum wird nun nachträglich motiviert durch die eigene Frage und Recherche.

Schaut Saskia Hölbling direkt an.

„Kannst Du mal schätzen, Saskia, wieviele Seiten mir angezeigt wurden?” Die direkte Anrede des Gastes leitet auf ihn über als eigentlichen Mittelpunkt der Veranstaltung und bereitet ihn auf das kommende Gespräch vor. Der Gast darf raten, spielen, er braucht nichts zu wissen zunächst, muss sich nicht unter Beweis stellen.

Sie lacht.

„25 Seiten, die allesamt etwas mit Deiner Arbeit oder Biografie zu tun haben. Das ist eine ganze Menge. Ich habe das Gleiche mit meinem Namen gemacht und bin auf weit weniger Treffer gekommen. Die Frage wird nachträglich als rhetorisch markiert und vom Fragenden selbst beantwortet. Gleichzeitig stellt der Fragende den Bekanntheitsgrad seines Gastes heraus, indem er mit seinem eigenen kokettiert und vergleichend seinen Status aufs Spiel setzt, sich dabei ironisierend.

Im Zuge dieser Recherche bin ich an einem Satz hängen geblieben, den ich auf der Homepage des Tanzquartier Wien gefunden habe, wo Du vergangene Woche Dein Solo ‚rrr… reading readings reading’ gezeigt hast. Die Recherche ist tatsächlich nicht nur ein anekdotisches Spiel, sondern hat ein besonders Ergebnis gezeitigt. Der Bekanntheitsgrad des Gastes macht sich an einem konkreten Beispiel deutlich. Gleichzeitig wird darin die Aktualität und Relevanz des Werks beglaubigt.

Auf der Page steht: ‚ein faszinierendes Solo voll packender Intensität’. Das Zitat weist eine Meinung als authentisch aus und objektiviert diese wiederum, es hat Autorität und gibt zudem eine positive Beschreibung des Gastes.

Was kannst Du mit dieser Beschreibung anfangen?” Der Abgleich des Objektiven mit dem subjektiven Empfinden desjenigen, auf den sich die Zuschreibung bezieht. Strategisch ein als Validitätsprüfung getarnter Köder, auf den die Eitelkeit des Gastes anbeißen soll.

Saskia lächelt vielsagend.

„Als ich dann genauer hingeschaut habe, habe ich bemerkt, dass sich diese Zuschreibung gar nicht auf Deine Arbeit, sondern auf das Solo von Louise Lecavalier bezieht, die am Tanzquartier an diesem Tag einen Doppelabend mit Dir bestritten hat.” Die Enthüllung des Köders und Demaskierung des strategischen Einfalls. Da der Gast nicht in die aufgespannte Falle tappt, entlarvt sich der Fragesteller als Trickster.

Ganz kleiner Lacher im Publikum, Saskia lächelt nachsichtig. Die Spekulation geht nicht auf.

„Über Deine Arbeit wurde eigentlich an gleicher Stelle geschrieben: ‚Ein Solo, das durch seinen ungewohnten Blick auf den Körper verblüfft.'” Klarstellung des Zitats und vemeintliches Eingestehen eines Recherchefehlers. Das richtige Zitat und damit der Status des Gastes wird wiederhergestellt.

Pause. Zu Saskia gewandt. Eine Kunstpause, die Spannung erzeugen und Zeit für Erwiderungen geben soll.

„Irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass die Beschreibungen vollkommen austauschbar sind, weil sie nichts Spezifisches über choreografische Arbeiten zu sagen haben. Es scheint tatsächlich egal zu sein, welche Arbeiten zu welchen Beschreibungen gehören, weil diese nichts zu sagen scheinen, nichtssagend sind in ihrer Spekulation auf die Sensation. Die vorhergegangene rhetorische Finte wird endgültig aufgelöst als mögliche Fragestellung, die sich durch das Gespräch thematisch durchziehen könnte.

Was aber kann eigentlich über Tanz, über Körperkunst gesagt werden? Was können wir darüber sagen?”

II. Szene.Talk.Show

Die Talkshow ist zwar nur ein, dafür aber ein besonderes, privilegiertes Format des öffentlichen Gesprächs. Während das Interview auf investigative Fragen setzt, um den Gesprächspartner zu möglichst genauen Antworten zu pressen, versucht der in der Talkshow Gastgeber genannte Moderator allzu genaue Fragen zu vermeiden. Sein Gesprächspartner soll sich wohlfühlen und dadurch freiwillig über sich, seine Gedanken, sein Leben möglichst lebhaft erzählen. Die rhetorische Kunst des Small Talk, außerhalb der Medien bei bürgerlichen Abendeinladungen oder Partyveranstaltungen gepflegt, hat nichts Anderes als die Festigung und den Ausbau der sozialen Position im Sinn, ist Schmiermittel des sozialen Motors, der den einzelnen sozial voran, womöglich nach oben bringen könnte. Dabei ist wichtig, den sozialen Kontext, in welchem das Gespräch stattfindet, nicht in Frage zu stellen, da das Gespräch gerade den gegebenen sozialen Kontext festigen soll. Der Small Talk ist damit in der Lage, dem smart talker eine Szene zu geben: eine soziale Bühne und ein soziales Gefüge.

Das mediale Redetheater hat einige dieser Grundregeln des harmlosen Geredes beherzigt, aufbereitet und verändert. Allein das Erscheinen in der Talkshow rechtfertigt die Einladung des Gastes. (Die Bezeichnung des Moderators als Gastgeber wie auch des Gesprächspartners als Gast verdeutlicht die Nähe des Talkshowformats zur ihm zugrundeliegenden bürgerlichen Party-Blaupause.) Wer in der nach Social Small Talk Muster gestrickten Talkshow an die Öffentlichkeit tritt, ist bereits bekannt genug, um an die Öffentlichkeit zu treten: die Talkshow spiegelt Publizität, indem sie sie schafft. Gleichzeitig generiert sie durch den limitierten Zugang in diese, wie eine Abendunterhaltung strukturierte Veranstaltung Exklusivität. Weder die Öffentlichkeit der öffentlichen Person noch ihre Exklusivität, beide durch die Einladung als solche wahrgenommen, soll Schaden nehmen. Diese wird nicht in Frage gestellt; sie kann auch nicht in Zweifel gezogen werden, ohne selbst das Format der Talkshow zu beschädigen.

Gleichwohl greift die Talkshow eine besondere Gelegenheit auf, die dem Gast besonderes Interesse widmet. Meistens aus gegebenem Anlass eines der Öffentlichkeit zu vermittelnden Artefakts („das neue Buch, der neue Film, die neue Platte”) oder eines unerhörten Ereignis wegen („der Fall”) schenkt der Gastgeber einem besonderen Aspekt einer Person Aufmerksamkeit. Die Gäste verkörpern das unerhörte Ereignis, indem sie dieser eine Anekdote geben und damit personalisieren. Im Falle der sich selbst tragenden Botschaft des Ereignisfernsehens werden die Gäste selbst zur Sensation, die nichts Anderes anzubieten haben als den Nachrichtenwert ihrer eigenen Existenz, der immer wieder durch neue Pseudoereignisse befeuert, hiltonisiert werden muss.

Die vermeintliche Neuigkeit muss sich zunächst ihr Medium suchen, um sich dann in die mittlerweile zum Gemeinplatz verkommene McLuhan’schen Formel invertieren zu können: „the medium is the message”. Die Nachricht heißt: Aufmerksamkeit. Die Talkshow ist das privilegierte Medium, diese Aufmerksamkeit zu erzeugen, zu halten und weiter zu ökonomisieren, in ein Tauschverhältnis zu setzen, welches das Kapital des Gastes weiter erhöht. Die Kapitalerweiterung strebt einzig Maximierung der Aufmerksamkeit an. Diese „Ökonomie der Aufmerksamkeit” (Georg Franck) wird in der Währung der Bekanntheit abgewickelt und an der Börse der Öffentlichkeit gehandelt. Auf diesem Markt hat derjenige das höchste Ansehen, der am häufigsten gesehen wird.

In diesem Format beglaubigen die Körper die Authentizität der Tele-Novellen, am besten haben diese eine sichtbare Spur in ihnen hinterlassen (die Trashtalk-Nachmittagshows z.B. vertrauen dabei dem Muster der maximalen Abweichung von der anerkannten sozialen Norm, wobei diese Abweichung selbst als ‚zuviel’ normiert ist: die Gästekörper sind sichtbar zu dick, zu dünn, zu dumm, zu geil, zu prüde), während die Gesichter diese Körper als individuell markieren und identifizieren. Die sendewürdigen Neuigkeiten werden zu Körpergeschichten, die sich in einer Mehrwertökonomie telemedialer Aufmerksamkeit überbieten müssen, um weiterhin wahrgenommen werden zu können. Die intellektuelle Talkvarietät wiederum (das fürs Fernsehen inszenierte Kamingespräch beispielsweise) richtet ihr Augenmerk etwas subtiler auf den jeweiligen Habitus, auf die Sprechweise, auf die Pausen in der Rede, bleibt aber dennoch ganz am Körper und seinen Geschichten. Der Körper ist das Mitbringsel, das den öffentlich gemachten Diskurs authentifiziert, während der Diskurs die öffentliche Anwesenheit des Körpers autorisiert.

Daher erscheint die Talkshow zunächst subjektiv und neutral. Sie scheint ein neutrales, ungezwungenes Forum für die locker vorgetragene, subjektive Meinung zu bieten, in welchem keine Geständnisse abgepresst, sondern Bonmots, Aphorismen, Anekdoten vorgetragen werden. Sie subjektiviert das neutrale Gespräch, indem sie den Körper an eine Geschichte bindet und dieser ein Gesicht gibt, sie neutralisiert aber auch das Subjektive, weil der ungezwungene Gesprächston, der auf der Redeoberfläche lediglich allgemeine Meinungen produziert, diese allzu locker zu befördern hilft, ohne dass das Gesagte notwendigerweise einer Überprüfung standhalten müsste. Im (plaudernden) Meinen soll das jeweils Eigene aufblitzen.

Insofern ist der Modus der Talkshow immer ein Sozusagen: dieser fördert, fordert ein uneigentliches Sprechen, „Das-nicht-eigentlich-Sein”, ein beständiges unsichtbares Gestikulieren von Gänsefüßchen in die Studioluft. Die Hochkommata der Talkshow zeigen an, dass man etwas mal so sagt, nur etwas meint, zu dem man nicht eigentlich stehen muss. Dieses Sozusagen ist die (manchmal augenzwinkernde) Absicherung des Redners vor Befragung des Wahrheitsgehalts seiner Rede, (häufig) seine Versicherungspolice gegen einen möglichen Vorwurf der denkerischen Ungenauigkeit oder Dummheit. Das, was er sagen möchte, sagt er mal so, damit seine Rede und Gedanken Ellipsen wählen können, ohne die logische Abkürzung erläutern zu müssen. Diese Rhetorik des Sozusagen hält die Gäste paradoxerweise davon ab, ganz nah bei sich, aus ihrem Körper zu sprechen, von sich zu berichten, also das zu tun, was das Anliegen der Talkshow zu sein scheint. Sie stehen vielmehr neben sich und betrachten ihre Gänsefüßchen.

In der synchronen Subjektivierung (Herausstellen der Persönlichkeit des Gastes) und vermeintlichen Neutralität des Formats (Plauderton ohne Geständniszwang) versteckt sich eine strukturelle Zwangsform der Rede, die im Rahmen der Show selbst nicht zu verhandeln ist. Denn Sprechen ist dann eigentlich, wenn es eigentlich nichts sagen muss; wenn das Schweigen eigentlich viel versprechend ist, viel Redefreiheit verspricht. Derjenige hat die Wahl zu sprechen, der nicht nur sagen kann, was er sagen möchte, sondern selbst auch die Bedingungen dieses Sprechens bedingen kann. Die Freiheit, etwas zu sagen, ist dann gegeben, wenn die Umstände dieses Sagens von allen am Diskurs Beteiligten verändert werden können. Sprechen ist also dann unbedingt, wenn es seine Bedingungen bestimmen kann, sich auch ins Schweigen stellen kann. Wenn das Schweigen auch möglich ist, ohne dass das Wort ihm den Klang nehmen könnte.

Schweigen in der Talkshow nun beugt zwar das Kommunikationsprotokoll, ändert dieses aber nicht. Das Schweigen der Rede innerhalb der Talkshow ist gleichfalls dem Modus des Sozusagen unterstellt. Es bleibt eine soziale Geste, die lediglich auf den Redevertrag hinweist, sich davon aber nicht ablösen kann. Die vermeintliche kommunikative Devianz ist immer schon in der Diskursregel der Talkshow mitgemeint, da sie den sozialen Regelbruch mitberechnet. Im Gegensatz zum gesellschaftlichen Small Talk ist jeglicher Bruch der Rede, der Redeabbruch vom Sozusagen des Gesprächs gedeckt.

Er gehört regelrecht zum Kalkül der Talkshow, weil der Bruch der Redevereinbarung die Funktionsweise der Talkshow als soziales Miteinander vorführt, ohne dieses zu hintertreiben. Er unterbricht lediglich den Plauderton, ohne zu dessen Abbruch zu führen. Wer sich in der Fernsehtalkshow anders verhält, abzuweichen versucht vom Sozusagen, authentifiziert das Uneigentliche als Aneignung eines eigentlich möglichen Verhaltens und affirmiert die Talkshow in ihrer persönlichkeitsdarstellenden Funktionsweise, die diese schließlich provoziert hat.

III. Talk.Show.Raum

Das Talkshowformat auf der Bühne des Konzerthauses liegt nun knapp daneben, knapp neben Talk und Show, in einem Zwischenraum der Bemächtigung von Rederaum und -weisen. In der Aneignung der Lounge, die Wien Modern im dietheater konzerthaus eingerichtet hat, nehmen die Gespräche mit Saskia Höbling und Christine Gaigg nun an einem Ort Platz, der nichts mit ihnen zu tun hat, von dem diese nicht ausgehen. Die Couch, der Sessel, das Beistelltischchen, diese Markierungen des klassischen TV-Talks werden zum Wohnzimmer-privatheit anzeigenden Dekor, in welchem je zwei darin fremde Körper Platz nehmen. Sie haben sich dieses zunächst anzueignen, Gastgeber und Gast müssen ihre privaten Körper öffentlich platzieren, zunächst zueinander ausrichten, eine Körper-und Redehaltung finden, die das auf Tribünen sitzende Publikum dabei aber nicht ausschließen soll. Sie schauen sich also an, neigen sich einander zu, blicken aber immer knapp am anderen vorbei, schielen gleichzeitig zu ihm wie auch zu den Zuschauern. Als sei der eigentliche Adressat der Rede unbekannt verzogen, als suche man nach ihm. Als sei das Gegenüber gleichzeitig der Scout, Pfadfinder, der vom Publikum ausgeschickt wurde, um persönliche Informationen zu apportieren. Diese halb zugewandten, halb abgewandten Körper, zwischengesichtige Interfaces, Nahtstellen zwischen ‚Dir und Denen’, reportieren das Private und bedienen dabei das Oberflächenprotokoll der Talkshow. Ihr plapperndes Sozusagen, mit einem Lächeln, gestikulierenden Händen leicht vorgetragenes, uneigentliches Sprechen.

Im Format der Talkshow muss aber keine Distanz zwischeneinander überwunden werden, man muss sich nicht herantasten, sich und den anderen überwinden, weil man bereits in Sesseln eingeweicht aufeinander einredet. Bequeme Fauteuils, gepolstert, zur Plauderei ohne Widerstand des Körpers einladend. Ohne Widerstand aber keine Überwindung. Das sozusagen abgepolsterte Reden beginnt, deplatziert zu wirken, die Gesprächs-partner Stamer/Hölbling wie auch Stamer/Gaigg fühlen sich fehl am Platze, zwischen Fernsehgesprächsversuch und livehaftiger Begegnung sitzen sie nebeneinander, nebendran, neben sich. Gastgeber und Gast fühlen sich in dieser Lockerheit, ihrem wendigen Redemodus unwohl. Der medial vertraute Redezusammenhang der Talk Show, Rede-sicherheit im selbstverständlichen Gesprächskontext versprechend, beginnt, auf der Bühne zunehmend gekünstelt, aufgesetzt zu wirken.

Es beginnen nun unmerklich Prozesse der Fehlaneignung des Formats, die sich einschleichen. Im Gespür für die Doppelzüngigkeit, Zwischengesichtigkeit des untauglichen Formats, arbeiten sich Gast und Gastgeber unmerklich an dem Format ab. Sie schälen sich aus dem Redepolster, wollen auf der Sesselkante zueinander sprechen. Gast-geber und Gast eignen sich die Talkshowmuster an, bleiben aber hinter ihnen zurück. Sie imitieren unmerklich die Redeweisen des Sozusagen, die suggestiven Stimmmodulationen, anekdotischen Hintereinander-reihungen („und dann war da noch”), den affektiven, affektierten Augenaufschlag für die Close-Ups der abwesenden Kameras; es fehlt jedoch das mediale Dispositiv, das diese Körper-, Diskurs-Arabesken transportieren würde. Der Überschuss an Gesten wirkt falsch.

Jeder Erfüllungsversuch des Formats macht dieses falscher, enthüllt den Gesprächspartnern dessen mediale Beschränktheit, das nur falsch übertragbar ist auf die Bühne. In der für das Publikum womöglich unmerklichen performativen Aneignung parasitieren Gastgeber und Gast die Talkshow, gaukeln Funktionsweisen vor, die sie tatsächlich nicht haben. Sie nehmen Rollen an. Saugen am Format. Nischen sich darin ein. Lassen sich davon tragen an den Zwischenort, dem Para-Site zwischen der Theaterdekoration und Fernsehmobiliar und siedeln sich dort an. Sie parasitieren allerdings ohne zu parodieren. Die Parodie würde sich lustig machen über das Format, es sichtbar ausstellen, zur Komplizenschaft mit dem Publikum einladen. Die Parasitierung aber nimmt das Format ernst, appropriiert sich dieses in seinen Redeweisen, Gesten, Körpern nur falsch an.

In diesen Gesten der performativen Fehlaneignung entwirft sich eine Haltung, die sich den vorformatierten Redebedingungen der Talkshow entzieht, ihnen vielleicht entkommt. Wenn tatsächlich gilt, dass Sprecher dann zu sich kommen, wenn die Bedingungen, unter welchen sie sprechen, von ihnen, allen am Diskurs Beteiligten bestimmt werden können, dann überwindet dieser Gestus einer ‚Para-Site-Specific Talk Show’ den Rederahmen, ohne ihn zu verlassen.

Personale #5:

DANIEL ASCHWANDEN [Magical History Tour]

Ich sitze auf dem Fahrersitz. Daniel steigt auf der Beifahrerseite ein. Es gibt kein Steuerrad, die Türen, die wir schließen, gleiten nur in unserer Vorstellung sanft ins Schloss. Ich drücke auf den Startknopf unter der Konsole zwischen uns. Der Videoplayer, der unter dem Kontrollmonitor und dem Videomischer steht, springt an. Ein Videostill einer Wiener Straße erscheint in der Größe eines Autoheckfensters direkt hinter uns auf der Leinwand. Unsere Köpfe ragen von unten in das Bild hinein, von vorne soll es so aussehen, als säßen wir in einem Auto, durch dessen Rückfenster man auf die Straße schauen kann. Wir nicken uns zu, ich drücke nochmals auf Start. Das Video fährt an, hinter unseren Rücken beginnt die Stadttour.

Wir starten vor Daniels Wohnung im dritten Bezirk, fahren rechts ab, stoppen an der Straßeneinmündung und biegen dann in den Rennweg ab, lassen das Belvedere links liegen. Die Ampel vor uns steht auf Rot, wir bremsen ab. Das Roadmovie hinter uns kommt zum Stehen. Wir schweigen, schauen nach vorne. Auf der Leinwand rollt ein Auto aus, das wie wir warten muss. Drinnen sitzt ein Paar, das sich anschweigt, das sich schon alles gesagt hat, sein Gespräch ist nicht erst an der Ampel zum Erliegen gekommen. Wir in unserem Gefährt dagegen schweigen, weil wir Anlauf nehmen, bis unsere Unterhaltung in Gang kommt. Daniel überbrückt die Stille. Du könntest mich zum Beispiel fragen, sagt er, warum ich nach Wien gekommen bin. Die Ampel schaltet auf grün, wir setzen uns in Bewegung. Warum, Daniel, bist du eigentlich in den 80ern nach Wien gekommen. Schwarzenbergplatz, Heldendenkmal, die Lothringer Straße entlang. Wir biegen rechts ab auf den Vorplatz von dietheater Künstlerhaus, fahren rückwärts ran, damit die Kamera durchs „Rückfenster“ den Haupteingang im Bild hat. Ich beuge mich nach vorne, halte das Videoband an. Das Standbild bleibt bei 00:03:50h auf der Strecke.

Seit knapp vier Minuten sitzen wir in unserer Videozeit-maschine, die Daniel und mich zurück an einige seiner früheren Aufführungsorte bringt. Ich schaue auf den Monitor vor uns, dessen schräg gestellter Bildschirm nur von uns beiden gesehen werden kann, setze den zweiten VHS-Player in Bewegung, und rechts hinter uns erscheint neben dem Standbild das andere Video. Daniel und ich schauen nach vorne auf die neuen Bilder, die hinter uns im selben Moment groß projiziert werden. Nach 4 Minuten Video fahren wir 14 Jahre zurück in Richtung 1992. In diesem Jahr hat Daniel Aschwanden im Künstlerhaus sein Solo „Splittertänze“ gezeigt, das irgendwann auch „konfus“ geheißen hat. Ein Solo im Anzug, mit weißem Hemd und vollem Haar, auf VHS-Kassette konserviert. Das Stück wirkt, als sei es aus seiner Geschichte gefallen, zu uns gekommen auch als ein Stück Technikgeschichte. Im frühen U-matic-Schnittverfahren bleibt das geblendete Bild hängen, bis es vom anderen, danach kommenden weggewischt wird.

Das, was hängen bleibt in meinem Blick, sind diese abgeschnittenen, abgefressenen Haare aus den frühen 90ern, die etwas zu weiten Hemden und Blusen, die zu großen Brillen, die uns auf unserer Magical History Tour begegnen. Ich wechsle die Kassette. Nun bewegen sich Schwarz-Weiß-Projektionen vor den Steinmauern der Reichsbrücke, tanzen weiß geschminkte PerformerInnen auf Stelzen urbanen Zirkus. Sie tauchen als Gespenster aus dem Totenreich des frühen Videozeitalters auf, dörres Fleisch zappelt wie untot zwischen VHS-Schlieren. Ihre letzten Zuckungen verdanken sie dem Flackern des Bildmediums. Zwischen den Bildkörnern aus der Vergangenheit, die aufblenden und wieder weggehen, schwemmt meine Melancholie Fragen hoch. Räumlich liegen nur 50 Zentimeter zwischen dieser leichenhaften Vergangenheit und dem leibhaftigen Jetzt, zeitlich nunmehr 16 Jahre zwischen Daniel und dem gespenstischen Treiben auf der Leinwand. Was hast du gemacht damals, wie hast du gedacht in diesen Stücken? Wie hast du dir damals deine Zukunft vorgestellt, aus der wir nun zurückschauen?

Was bleibt davon auf der Strecke auf dem Weg zu einer weiteren Station. Im Kabelwerk angekommen (Pause Roadmovie. Start Zuspielung. Videomischerhebel nach vorne. Blick auf Monitor) zeigen Bilderwerfer, das von Daniel 1993 gegründete, offene Künstlerlabel, eine performative Intervention. KünstlerInnen wickeln sich darin um leere Kabelrollen, die wenig vorher noch mit Kabeln umrollt waren, eine Solidaritätsadresse an die kurz zuvor abgewickelten Arbeiter. Dieser künstlerische Eingriff, der politisch auf Draht sein will, hängt sich jedoch am Wickel des guten Gewissens auf: niemand der Entlassenen ist zu dieser Gutmeinveranstaltung erschienen. Wie nun kann Performancekunst politisch handeln? Wo kreuzen sich politischer Anspruch und Performance? Im Zeichenhaften der gekreuzten Finger der Lüge etwa, welche Daniel mit einigen aus der Wiener Performanceszene anlässlich der Angelobung der boykottierten ÖVP/FPÖ-Regierung im Jahr 2000 erfunden hat? Performing resistance?

Diese Körper, diese Gesten sind Geschichte, sie treffen nicht mehr, ihr Widerstand ist vorbei, lauter Verluste, denke ich laut, sehr laut drängen sich diese Gedanken in meinen Kopf. Dieses Pathos des Widerstands, getragen von der Überzeugung der 90er, dass Körper gegen die Lügen der Politik aufbegehren, den falschen Ver-sprechungen der Gesellschaft die Wahrhaftigkeit eines sprachlosen Körpers entgegen halten können; dass der Körper so viel zu sagen hat, weil er im stummen Ausdruck des Echten nicht lügt. Denn dieser Körper hat mehr zu beanspruchen als die Exekutivorgane des Staatsapparats für ihn vorhalten, die immer wieder versuchen, ihn sich einzuverleiben. Im fast naiven Wunschzauber, dass diese Organe Bestandteil des Körpers sind, nicht aber umgekehrt, soll ihnen der Widerstand der Performance entgegengehalten werden, doch diese stattlichen, staatlichen Organe widerstehen beharrlich dieser Performance.

Die Gesten fuchteln, verflüchtigen sich. Ihre Gegenwärtigkeit liegt bereits im Moment der Präsentation hinter ihnen. Sie stellen nichts Anderes her als sich selbst, ohne dass sie nachhaltig Geschichte schreiben könnten. Was bleibt, sind diese auf Video gebannten, festgehaltenen, gefesselten Gesten, die nichts Anderes zeigen als den Verlust ihrer selbst. Was bleibt ist ein gestisches Sagenwollen, das aus der Zeit gefallen ist, aus seinem Kontext, aus seiner Körperpräsenz. Die damalige emotionale Aufladung der Gesten, ins Bild gerückt, läuft durch all die Jahre ins Leere, sie sind nurmehr Arabesken, in die Luft geschrieben, Körperattitüden ohne aufscheinende Haltung.

Die Maschine kann alleine fahren. Sanft streichelt das Frontlicht unsere Züge und unser Lächeln. Ich blicke schon längst nicht mehr nur nach vorne, sondern beuge mich zur Seite, zu meinem Beifahrer. Er aber schaut stur und stracks gerade aus, als ich ihn von der Seite anrede. Merkwürdige Intimität. Während der eine auf den anderen einredet, ihm seine Gedanken nahe zu bringen versucht, richtet sich der Angesprochene lakonisch nach vorne. Er fixiert mit seinem Blick einen imaginären Mittelstreifen, der Straßenmeter um Straßenmeter misst, hört aufmerksam zu und ist taub zugleich. Schweigend unterwegs zur Sprache.

Bei 00:41:40h erreichen wir die Sargfabrik, eine Viertelstunde später das WUK. Bist das wirklich du, auf diesem Video? Durch die Videoschlieren hüpft eine stadtbekannte Performerin. War das nicht die Dings? Und doch ist man sich nicht sicher, das Erinnerte mischt sich bereits mit der Melancholie des Nie-Gewesenen, die Erinnerung erinnert sich nicht historisch, sondern visuell identifizierend: Wir schauen der Geschichte ins Gesicht, aber die Geschichte schaut aus anderen, jüngeren Gesichtern zurück, die ständig mit der Erinnerung an ihre Heutigen überblendet werden. Diese identifizierten Körper, so hat es den Anschein, sind anders gealtert, schneller womöglich als der von ihnen aufgeführte Tanz. Damals noch seine Zeitgenossen, erscheinen die Körper heute älter als dieser. Beider geteilte Gegenwart von Körper und Bewegung ist auseinander gebrochen, als wären sie in zwei verschiedenen Zeiträumen verbracht worden. Die Körper und Gesichter, sie markieren erst, dass zeitgenössischer Tanz, dieses Versprechen auf ein unendliches Jetzt, eine Geschichte hat.

In seinem Namen verspricht das „Theater des Augenblicks“ diese Feier der Gegenwart. Es liegt in vollkommener Dunkelheit, als wir nach einer guten Stunde dort ankommen. Ich fahre rückwärts heran, die Bremsleuchten brennen das Tor rot an. Stopp. Ein neuer Anfang. Es ist die künstlerische Skizze, die ihn in seinen Arbeiten interessiere, wie Daniel sagt, weniger die Ausarbeitung. Jedes Projekt von Bilderwerfer soll sich von Beginn an neu entwerfen, damit Idee und Ausführung im Augenblick zusammenfallen. Jedem Anfang wohnt der Zauber des Jetzt inne, als könnte dieser Zauber des Augenblicks alles vergessen machen, als könnte jedes Werk alle vorherigen auf Null stellen, um bei der Stunde Null von vorne anfangen zu können, künstlerisch, emotional, persönlich. Neue Ideen, neue Menschen. Mit wie vielen Leuten hast du eigentlich gearbeitet, immer wieder neu begonnen. Immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Was hinterlässt du einem Theater des Augenblicks, im Augenblick des Theaters, das kein Medium außerhalb sich selbst kennt, nur nachrangige, tote Dokumente wie Video, Foto, Text; Erinnerungen aus zweiter Hand. Die kontemplativen Erfahrungen aber, jene Gegenwart der Gegenwart, von der Augustinus spricht, bleiben im Körper sprachlos geborgen. Sie häufen sich dort an, wo die Sprache nur nachträglich Sinn verordnen kann, im Versuch, das Erfahrene in ein sinnvolles Nacheinander der Anekdoten zu ordnen, es mitteilbar zu machen. Kann diese Magical History Tour, die die Orte der körperlichen, ästhetischen Erfahrung zeitgenau abfährt, diesen Sinn überhaupt entbergen? Ich schaue zu meinem Beifahrer. Er blickt nach vorne. Wir müssen dies nicht einmal beantworten.

01:24:34h. Wir kommen auf der Leinwand am dietheater Konzerthaus an. Für eine halbe Minute sieht man durch das Rückfenster des Autos den Eingang des Konzerthauses, dann erscheinen wir im Bild hinter uns, blicken uns ein wenig um und schütteln uns, Avatare unserer Selbst, die Hände. Das Sightseeing ist beendet. Wir lassen die Geschichten hinter uns und blinzeln in den Zuschauerraum. Keiner blinzelt zurück.

Personale #6:

MILLI BITTERLI [Handlanger des Diskurses]

„Wo jeder zum Gast werden kann, scheint der Gast selbst nur ein beliebiges X (xenos), eine Leerstelle oder besser: ‚Leerfunktion‘, durch die jeder ersetzbar scheint und die von jedem beliebigen eingenommen werden kann, der sich, wie es scheint, nicht am eigenen Platz befindet.” (Hans-Dieter Bahr: Die Sprache des Gastes)

Warum hast du mich eingeladen? Millis Frage fällt in den vom hundertfachen Kerzenlicht gegilbten Raum wie das Eigelb, das gerade mit dumpfem Schmatzen in die Rührschüssel plumpst. Ich schlage drauf ein, damit es sich mit 50 g Mehl und 200 ml Milch zu einem zähfließenden Teig verbindet. Den lasse ich ganz langsam in die Kelle kriechen, von wo er in das heiße Fett der Pfanne blubbert. Zischend breitet sich die Masse von der Mitte zum Rand hin aus, an seinen Rändern backt der klebrige Fladen bereits goldbraun und kross.

Das Fett wird zu heiß, ich nehme die Pfanne in die Hand, wiege sie vorsichtig hin und her, passe auf, dass ich niemandem aus Versehen auf die Hose spritze. Ich habe die Frage nicht vergessen, drehe die Kochplatte kleiner, die auf dieser mit weißem Porzellan gedeckten Dinnertafel steht, und rühre nun die Fleischfülle, die anzubrennen droht. Ich blicke auf und sehe, wie Milli eine fertige Palatschinke ganz vorsichtig aus der Pfanne nimmt und sie auf einen Teller legt, der ihr von einem Tischgäste entgegengestreckt wird.

Während Milli aus dem anderen Topf noch ein wenig Gemüse auftut, versuche ich also, mögliche Antworten nachzulegen: ‚Ich habe dich eingeladen, weil du in dieser Stadt schon seit langer Zeit Arbeiten mit eigener künstlerischer Position entwickelst, weil sich viele deiner Wege mit in Wien ansässigen ChoreografInnen gekreuzt haben, weil du mit deinen Arbeiten einen Beitrag leistest zu so etwas wie einer lokalen Geschichtsschreibung von zeitgenössischen Tanz, weil ich glaube, mich mit dir in diesem öffentlichen Moment auseinandersetzen zu wollen.‘ Mit jeder Aufzählung aber scheinen die Antworten immer unbefriedigender zu werden. Denn hinter jedem dieser „Weils” scheint eine Erwartung zu lauern, die sich während des der Einladung folgenden Gesprächs eventuell erfüllen sollte.

Jede dieser Begründungen könnte den Gast unter eine Bedingung stellen, die der Politik des Einladens aber zwangsläufig widerspricht. Denn der Gast kann nur ohne Bedingungen Gast sein, um nichts Anderes zu sein als Gast. Das Gastrecht verlangt, dass er fraglos an- und aufgenommen wird, ohne dass er sich auf sein Gastsein berufen müsste. Würde er dies einfordern, wäre er kein Gast, sondern ein Eindringling. Der Gastgeber ist daher freigiebig, er gibt DEM Gast, ohne dafür einen Gegenwert zu verlangen. In der gleichen Geste der Gabe(l) gibt der Gastgeber DEN Gast, weil er sein Haus dem Gast überlässt, diesem zur Verfügung stellt, der Gastgeber wird Gast bei sich. In dieser Vertauschung steckt allerdings kein ruinöser Tausch, in welchem man sich zu Tode potlatcht. Vielmehr gibt man einschränk-ungslos, was man geben kann: Gastfreundschaft. Diese bleibt in dieser Ethik nun ohne Adressierung: Ich lade nicht Dich ein, sondern „ich lade ein”, unbestimmt, ohne Anrede, ohne Objekt.

In dieser nicht nur grammatikalischen Ungesättigtheit hält die Einladung jederzeit einen Platz offen, eine Variable X, von welcher Hans-Dieter Bahr spricht, die jeder sein könnte, der nicht an seinem Platz ist. Diese Einladung ist ungerichtet: Daher kannst Du erst kommen, weil ich Dich nicht eingeladen habe. Deshalb bist Du eingeladen: weil du eingeladen bist. Dieses „Du” bleibt als Subjekt intakt und ordnet sich der Einladung nicht als Objekt unter. Millis Gastgeschenk, eine Videokompilation mit Ausschnitten öffentlicher Auftritte als Tänzerin von Kindertagen bis heute, ist entsprechend auch kein Dankeschön für die Einladung. Nicht mir schenkt sie das Video, sondern der Einladung. Adressenlos, nicht aber interesselos generiert es damit ein „inter-esse”, ein Zwischen-Sein, das den Gast, der sich gibt, und den vermeintlichen Gastgeber, der wiederum zum Gast wird, miteinander verbindet. Wir sind beide eingeladen in diesem Zwischen von du zu du.

Gibst du mir mal das Mehl, bitte, mein Teig geht zur Neige. Ich gehe zu dem Tisch neben dem Eingang, auf welchem alle Zutaten für das Abendessen stehen. Milch, Mehl, Faschiertes, Basilikum, Sodawasser, Gemüse, Obst. An der Wand darüber klebt ein Zettel: „Gefüllte Palatschinken. 50 g Mehl, 250 ml Milch, Salz, 2 Eier, 6 EL Öl, 1 Zwiebel, 350 g gemischtes Faschiertes, 1 Dose geschälte Tomaten (400 ml), 1 Bund Basilikum, Pfeffer. Mehl, Milch, 1 Prise Salz, Eier und 2 EL Öl verrühren. 20 Minuten quellen lassen. Zwiebel schälen, hacken und in 2 EL Öl andünsten. Faschiertes dazugeben, scharf anbraten, die Tomaten mit Flüssigkeit zugeben. Basilikum waschen, trocken schütteln. Fein schneiden, untermengen, salzen und pfeffern. Im restlichen Öl nacheinander 4 Pfannkuchen ausbacken und mit der Fleischmasse füllen.”

Wer spricht hier aus dieser Liste von Zutaten, die in den Imperativ eines Kochrezepts gebracht sind? Diese Anleitung, keine Einladung, strotzt vor Infinitiven, unterschlägt sein Subjekt für den kulinarischen Genuss. Ungerührte Grundform der Verben, flektionslose Zutaten der Sprache, die dem Rezept keinen Genus mehr hinzuzufügen hat. In seinem autoritären Man behandelt es den Leser lediglich als Flüssigkeitzugeber, Trockenschüttler, Beiseiteleger. Ein Handlanger einer verdeckt bleibenden Sprachmacht, die ihm kurze, präzise Befehle erteilt. Tue genau das nacheinander, was man dir aufträgt, sagt der Schriftführer des Gerichts, dann wird alles gut.

Ich rühre also erneut Mehl in die Milch, schlage die Eier hinein, befolge brav die angegebenen Mengenverhältnisse und Reihenfolge, ganz quellenlassender Rezeptausführer, als einer der Tischgäste sich anbietet, uns die Zubereitung abnehmen zu wollen. Damit wir in unseren Gedanken schlank und gelenkig bleiben. Damit wir uns aufs Reden konzentrieren können, die Halbsätze zu vollenden, die gesprochenen Infinitive zu adressieren. Als würde es beim Reden nur um das Gesagte gehen, nicht aber um den Modus des Sagens. Als sollten wir lediglich das Rezept zu unserem Abend aufsagen, nachsagen, ausbreiten, nicht aber unser Sprechen zubereiten dürfen. Die in der Schüssel verlorenzugehen scheinenden Gedanken schauen uns aber genau wieder an, finden dort ihren Widerhall und kommen verstärkt, in einer Verzögerung, wieder zu uns zurück. Gedankenverloren können wir darin rühren und uns eine andere Zeit zugestatten, jene des bedächtigen Zubereitens, während wir uns langsam in unserer Sprache ausbreiten. Mit jedem Handgriff des Kochens entfernen wir uns damit von der Projektion der Tischgäste, Handlanger eines schon vorbereitet Gewussten zu sein, welches rhetorisch nur noch aufgewärmt werden muss.

Am Ende des Abends wird ein Tischgast irgendwie enttäuscht sagen, er habe geglaubt, es handle sich um ein Abendessen, bei dem alle eingeladen sind zum Mitreden. Ist ein Tisch im Theater aber nicht automatisch ein Tisch des Theaters? Womöglich hat die Einladung an das willkommene, aber ungeladene Publikum den mit Milli geteilten Anspruch überlagert, das Gespräch als performativen Akt zu setzen. Womöglich hat der alltäglich vertraute Moment eines gemeinsamen Essens die Markierung verwischt, dass diese Veranstaltung dennoch „auf dem Theater” stattfindet, von diesem durch und durch ästhetisch gerahmt ist. Mit dem gesellschaftlich-geselligen Miteinander teilt sich diese theatrale Situation lediglich die Oberfläche.

Der Hunger der Tischgäste aber nach einer emotionalen Tisch-gemeinschaft unterläuft die performative Rahmung. Das Geben des Gastes, dessen Gabe wird hier verlangt als Sättigungsbeilage des im Essen vermuteten Sozialen. Mit dem Teilen des Brotes, so scheint es, soll auch das Gespräch geteilt werden, in dem sich der Tischgast ebenfalls mitteilen können möchte. Er fühlt sich aber ausgeschlossen, vom feindlich, hostil sich als Gast gebenden Host behandelt, weil er nicht mitplaudern, sich nicht verplaudern darf, weil sich die Dialogpartner nicht an das sozial hier noch beanspruchte Protokoll halten, alle am Tisch zu Wort kommen zu lassen. Jedoch ist nicht jedes Mitgeteiltes ein Geteiltes. Im Theater wird gegessen, was auf den Tisch kommt, auch wenn das nicht jedermanns Geschmack ist.

Personale #7:

BARBARA Kraus [Das Ende von Scheherazade]

Im Raum stehen, in drei Reihen nebeneinander, 30 olivgrüne Feldbetten im kalt-weißen Schein von Neonröhren. Darauf liegt jeweils am Kopfende ein wiederverschließbarer, durchsichtiger Plastikbeutel mit einer zusammengefalteten gold-silberfarbenen Rettungsdecke, einer Halbliter-Wasserflasche, einer kleinen Packung Kekse, Schokolade und einer Taschenlampe. Als mit einem Schlag das Licht ausgeht, haben es sich die Zuschauer auf den Betten bereits bequem gemacht, manche liegen ausgestreckt, andere kauern oder sitzen. Jetzt ist es vollkommen dunkel und still im Saal. Nur von der Wand leuchten gelb-grüne Punkte wie Sterne in den Raum. Ich hocke mit untergeschlagenen Beinen auf einem der Betten in der Mitte und nehme meine Taschenlampe aus dem Beutel, schalte sie ein und lasse das Licht über die Gesichter der Anwesenden streifen. Manche blinzeln, manche leuchten zurück. Irgendwo zwischen den Leuten trifft mein Lichtstrahl auf Barbara, die gerade in ihrem Beutel kramt. Sie schaut auf, hält geblendet die Hand vor ihr Gesicht. Ich stelle meine Lampe aufrecht unter mein Bett, so dass das Licht durch den grünen Stoff scheint und meine Liege zum Glühen bringt.

„Für heute Abend hab ich mir ein paar mögliche Szenarien ausgedacht, in denen ich gerne mit dir sprechen würde. Ich will einen Erzählraum, in dem wir miteinander ins Sprechen kommen, in ein Sprechen, das sich von unserer Alltagssprache unterscheidet. Mein erster Gedanke war daher, wir könnten hier so tun, als wären wir in einem Schlafsaal, in dem 30 Betten stehen, eine Art Dormitorium in einem Schulpensionat vielleicht. In diesen Schlafsaal, vielleicht den der Mädchenabteilung, könnte ich mich als einziger Junge eingeschlichen haben. Irgendwann geht das Saallicht aus und alle setzen sich dann auf ihrem Bett hoch und holen ihre Taschenlampen raus. Alle leuchten sich gegenseitig an, fangen an zu kichern, sind ganz aufgeregt, der Junge, die Mädchen, lachen laut, bis irgendwann der Lehrer kommt und in den Raum schreit: Ruhe jetzt, jetzt aber wirklich alle Lichter aus!

Oder mir kam ein anderes Szenario für unser Gespräch in den Sinn. Das hier könnte ein Evakuierungslager sein, aufgestellte Notbetten in einer Turnhalle vielleicht, in dem sie die Opfer einer Überschwemmungskatastrophe untergebracht haben, wie vor zwei Jahren in New Orleans, als der Hurrikan Katrina über die Bevölkerung hereinbrach und deren Dächer, Autos weggerissen hat.

Und dann habe ich mir gedacht, was eigentlich wäre das ultimative Szenario für das Gespräch, für unsere Begegnung, die darin auf dem Spiel steht. Stell dir vielleicht diesen Raum hier vor, als läge er in einer Zukunft, die selbst keine mehr hat, nur noch ihre eigene, kleine, mickrige Gegenwart. Stell dir vielleicht vor, diese jetzige Regierung ist seit 40, 50 Jahren an der Macht, und Karlheinz Grasser ist Bundespräsident. Man macht sich in dieser Gegenwart keine Sorgen mehr über Studiengebühren, weil es keine Universitäten mehr gibt. Man macht sich keine Sorgen mehr über Umweltzerstörung, weil es keine Umwelt mehr gibt.

Und was wäre, wenn wir beide uns in einem Raum vorstellen würden mit 28 anderen Leuten, so wie sie heute Abend hier versammelt sind, insgesamt 30 Leute, die nun in diesem kleinen, dunklen Raum sitzen, hermetisch abgeschlossen von der Außenwelt. Denn irgendwo ist etwas sehr Schlimmes passiert, was auch immer, am Polarkreis ist eine riesengroße Eisscholle abgebrochen und hat in der Folge eine unvorstellbare Umweltkatastrophe heraufbeschworen. Oder Österreich hat Deutschland den Krieg erklärt, weil die schwarz-rote Koalition plötzlich größenwahnsinnig geworden ist, irgendetwas also ist passiert, das wir nicht kontrollieren können, wogegen wir machtlos sind. Und wir wissen nicht einmal, was genau geschehen ist, weil wir in diesem Raum hier hinter abgeriegelten Ausgangstüren eingesperrt sind. Wir haben keinen Strom mehr, nur noch die Batterien in den Taschenlampen sorgen für ein wenig Energie. Und wir wissen, dass irgendwann die Taschenlampen ausgehen, weil die Batterien immer schwächer werden, nur wissen wir eben nicht, wann. In fünf Stunden oder vier Minuten oder drei Sekunden säßen wir dann in vollkommener Dunkelheit.

Und von den 30 Leuten in diesem Raum sind 28 derart von den katastrophalen Vorkommnissen traumatisiert, dass sie ihre Sprache verloren haben. 28 von 30 Leuten in diesem Raum sprechen nicht mehr. Sie sitzen, liegen nur noch stumm auf ihren Notlagern herum, sind vollkommen geschockt von dem, was ihnen widerfahren ist. Sie kramen nur noch abwesend in ihren Survival-Kits herum, die vor Jahren irgendjemand vorbereitet hat, in einer Zeit, als sich jemand ein Szenario für nationale Notfälle ausgedacht hat, als die Regierung noch intakt war. Irgendwie so. In den Kits gibt es neben der Taschenlampe eine kleine Flasche Wasser, einen trockenen Keks, aber alles wird irgendwann verbraucht sein. Irgendwann wird das Wasser ausge-trunken sein, irgendwann der letzte Krümel aus dem Beutel geleckt sein, alles weg, man wird sich dann nur noch in seine Rettungsdecke zurückziehen können und warten müssen. Auf Rettung, auf das Ende, worauf auch immer.

Und dann stelle ich mir vor, dass unter diesen 30 Leuten, die jetzt alle unheimlich ruhig sind und sich nicht bewegen, weil sie so wahnsinnig traumatisiert sind, unter diesen 30 gibt’s zwei, die können sprechen. Zuerst stellen sie fest, dass sie die einzigen sind. Sie fangen an, hysterisch herumzuschreien, schütteln die anderen, aber es kommt kein Laut aus deren Kehle. Sie beginnen zu verzweifeln, sie verfallen in Schweigen, das sie kaum ertragen. Also beginnt einer von beiden zu sprechen, erzählt irgend etwas, das er erlebt hat, irgendeine kleine Geschichte, die nirgendwo hinführt. Vielleicht auch, weil da die Angst ist vor der Grabesstille, die um sie herum herrscht, die sie in jeder Sekunde an den Tod erinnert, der möglicherweise bereits ganz nah ist. Mit ihren Stimmen wollen sie zunächst diese Stille vergessen machen. Aber die Tatsache, dass sie die einzigen sind, die eine Sprache haben, lässt in ihnen ein gewisses Verantwortungsgefühl hochkommen. Sie wissen ja nicht, ob es überhaupt noch andere Menschen außer ihnen auf dieser Welt gibt. Vielleicht sind sie die beiden einzigen Menschen auf dieser Welt, die noch sprechen? Vielleicht sind sie die letzten, die die Geschichte der Menschheit weitertragen, weitererzählen können? Sie spüren die Last, die Verpflichtung, sich immer und immer wieder zu erinnern, sich ihre Erinnerungen mitzuteilen, um die Welt da draußen nicht zu vergessen. Sie wollen sie nicht vergessen, weil die Erinnerung daran das einzige ist, was ihnen bleibt, um sich ihres Menschseins zu versichern unter all den schnaubenden, stummen, sprachlosen Wesen im Raum. Aber vielleicht, so ihr Gedanke, den sie aufgeregt aussprechen, finden einige ihre Sprache wieder, wenn sich der eine oder andere an die Geschichte der Welt erinnert. Wenn sie ihre Geschichten mit den anderen teilen, vielleicht kommt ihre Welt ja wieder zurück?

Und als wäre dieses Szenario vom Ende der Welt nicht genug, stelle ich mir vor, dass es sich bei den beiden, die diese Geschichte der Welt zu erzählen haben, um Barbara Kraus und Peter Stamer handelt. Wir zwei also sind die einzigen, die ihre Sprache noch haben. Ausgerechnet wir beide müssen mit unseren Geschichten versuchen, die Welt in diesen stummen, dunklen, flimmernden Raum zu zaubern, sie dort wiederauferstehen zu lassen. Erzählen und warten, was sich daraus entwickelt, wir beide ganz alleine mit uns und einer Horde von atmenden, schnaubenden, traumatisierten Menschen, die wir noch nicht einmal kennen. Vielleicht sind Freunde von uns darunter, vielleicht lauter uns fremde Menschen, vielleicht spricht jemand kein Deutsch, vielleicht weiß jemand mehr als wir von dem, was draußen passiert ist, aber in keinem der Fälle werden wir es erfahren können, weil es uns niemand sagen kann.

Und wir in dieser verdammten Erzählpflicht sitzen hier nun schon ewige Stunden zusammen, irgendwann haben wir aufgehört, sie zu zählen, wir haben keine Uhr, die funktionieren würde. Ich habe also vor einer Ewigkeit angefangen, meine Geschichte der Welt zu erzählen, vielleicht, weil ich immer anfange, das erste Wort haben muss. Und gerade eben habe ich den letzten Satz meiner Geschichte gesprochen, jede Minute, an die ich mich zu erinnern glaubte von der Welt, erzählt. Von jeder Begegnung, die mir in den Sinn gekommen ist, von jedem Gefühl habe ich dir berichtet, und wir haben einige wiedererkannt. Aber jetzt bin ich zu Ende mit meiner Erzählung, jetzt fällt mir nichts mehr ein, gerade weil ich versucht habe, jeden Moment auszuschmücken, um ihn länger und bunter, unterhaltsamer und wirklicher werden zu lassen. Damit die anderen, die hören, was über die Welt gesprochen wird, in die Welt der Sprache zurückfinden. Aber jetzt bin ich zum Ende gekommen, habe das Ende meiner Geschichte gesprochen. Mit jedem Wort, das ich gesagt habe, bin ich meinem Ende näher gekommen.

Und das ist jetzt, Barbara, der Moment, an dem ich zu dir sage: ,Das war meine Geschichte.‘ Und jetzt stelle ich mir vor, dass ich unter meine Liege greife, meine Taschenlampe ausmache, so dass irgendwo in diesem stumm röchelnden Saal nur noch ein schwaches Licht brennt, genau da, wo Du jetzt sitzt. Und ich schaue aus meiner Dunkelheit in die schwächer werdende Glühbirne und sage: ,Erzähle mir deine Geschichte, für mich, für die anderen, für die Welt!‘“

Personale #8:

WILLI DORNER [Thoughts Unsaid Then Forgotten]

Irgendwo im Stirnhirn blitzt der Gedanke auf. Er wird mit der Information für einen Bewegungsimpuls versehen und ans Kleinhirn geschickt, von dort über den Hirnstamm am Rückenmark entlang in die verantwortlichen Nervenbahnen. Elektrische und chemische Reaktionen wandern den rechten Oberarm hinunter, gelangen über den Ellenbogen in den Unterarm. Über ungezählte Synapsen springen die Erregungsimpulse schließlich in die Hand. Es dauert einen Bruchteil von Millisekunden, bis die Botschaft die Finger erreicht hat. Sie entspannen, und das Glas gleitet an den noch kurz zuvor kontrahierten Muskeln entlang nach unten. Es dauert genau eine halbe Sekunde, bis das Glas auf dem Boden aufschlägt. Dort tut es, was der stumme Gedanke im Stirnhirn vorhergesagt hat: im Moment des Aufpralls hält das Material der Spannung nicht stand, es gibt dem Druck nach und zerklirrt in tausend Einzelteile. Der akustische Impuls setzt Luftströme in Bewegung, die Schallwellen überlagern durch einen plötzlichen Anstieg der Dezibel das Gerede im Raum. Mit einem Mal wird es ruhig im Vorraum, die Ruhe nach dem Sturm des Wasserglases. Willi und ich schauen hoch, auf die Menschen, die uns bislang nicht beachteten, an der Bar gestanden waren, sich unterhielten, tranken. Sie sehen nun, wie wir über die Scherben auf dem Boden in den Theaterraum des Konzerthauses eintreten, in Jacks Wunderkammer.

Wir hatten in der Woche zuvor den Künstler Jack Hauser beauftragt, unseren Gesprächsraum nach seinen Vorstellungen herzurichten. Gewünscht haben wir uns eine Art Wunderkammer, das allerlei Objekte und Kuriositäten versammelt, über die wir gemeinsam staunen wollten. Bekommen haben wir: eine Leine, auf der Höhe von 1,70m quer durch den dunklen Raum gespannt. Daran Schwarz-Weiß-Kopien im DIN A3-Format, einzeln mit Wäscheklammern aufgehängt. In der Mitte des Seils zwei Taschen. Wir staunen, wundern uns tatsächlich. Suchend gibt das Gehirn den Pupillen den Befehl, sich zu weiten, damit mehr Licht auf die Retina trifft. Mehr Licht ins Dunkel der Objekte. Ich verstehe nicht alles, muss Willi fragen, was er sieht. Ich will verstehen, wie die einzelnen Abbildungen zusammengehören. Eine Kopie eines Artikels aus der Tageszeitung „Der Standard” hängt neben der Kopie eines Buchumschlags. Laserkopieausdrucke neben der Fotokopie einer Fotografie. Eine der Taschen enthält zwei Perücken, in der anderen sind Schuhe gesteckt. Es sind meine. Ich hatte sie irgendwo vergessen, Jack hat sie für mich aufbewahrt, eingetütet. Ich lasse sie hängen.

Die Dinge ergeben in ihrer Reihenfolge keinen Sinn, so wie sie auf die Leine gehängt sind. Ihr Sinn ist suspendiert, zieht gleichzeitig Leine wie er an dieselbe gelegt ist. Die Dinge hängen zwischen zwei Klammern geklammert wie Gedanken, die im Wind getrocknet werden müssten, sich vom Dunst befreien. Ich habe keinen Dunst und trete wieder näher an ein Papier ran, lese: Exil des Imaginären. Ein Ausstellungs- und Katalogtitel. An dieser langen Leine findet das Imaginäre nun kein Exil, das Imaginäre, die Vorstellung des Bildes ist hier exiliert, fortgegangen, denke ich mir und wundere mich weiter vor.

Willi hat die kürzeste Leitung. Er schließt die Kopien sofort mit seiner letzten Arbeit „Inbetween” kurz, in welcher die Performer in einigen Szenen Portraits medienbekannter Menschen vor ihr Gesicht gehalten haben. Die Portraitbilder waren Reproduktionen zweiter Ordnung, Kopien von Fotos, Foto-Kopien: Kopien von Kopien, denn die Kopie ist nicht identisch mit dem Bild, das wiederum nicht das Gleiche wie das Original ist. Zwischen dem Original und dessen Bild liegt die Verhandlung der Identität inbetween, im Abstand zwischen der Papierkopie und dem Gesicht dahinter ist das Ich ins Exil seiner Reproduktion gegangen.

Wir setzen uns die Frauenperücken auf, die Jack in die Taschen an die Leine gehängt hat. Eine rote, eine blonde. Ich merke nicht, dass ich den Scheitel hinten trage, denke, die Rückseite ist der Pony. Vorne ist hinten. Willi geht hinter die Leine, an die Rückseite der Kopien und legt seinen perrückten Kopf auf das Seil. Der Draht schneidet ihm in den Hals, mit dem Kopf auf der Schlinge erzählt er von Nottingham und seinem Projekt FUTURE. Eine Site-Specific Installation, die Willi und seine Tänzer beim Festival „nottdance” in Nottingham 2006 realisiert haben. Ein Privatunternehmen hatte den städtischen Auftrag erhalten, die Stadtansichten und -plätze für die Zukunft neu zu gestalten. Hinter dem Rücken der Anwohner allerdings, die in die Planungen nicht eingeweiht worden waren. Welche Auswirkungen auf das Stadtbild, welche Konsequenzen diese Zukunftspläne für die Bewohner Nottinghams haben können, hat das Projekt versucht, in einer interventionistischen Stadtbe-gehung im wahrsten Sinne des Wortes zugänglich zu machen. Das Virtuelle der Planung sollte real schon jetzt begehbar werden, Zukunft trifft auf Gegenwart, die bereits Geschichte ist, weil die Zukunft schon begonnen hat.

In dieser Zeitschleife hängt sich das Denken auf. Wir stehen mit falschen Haaren zwischen Plastiktaschen, zwei unbestimmte Gestalten, inbetween der langen Leine. Priscilla Stamer und Lori Dorner hängen direkt vor uns, wenden uns ihren Rücken zu, die Kopien jedenfalls, auf denen diese Namen stehen. Mit pony-verschleierten Priscilla-Augen blicke ich ihnen über die Schulter. Wir stehen in der Mitte. Dort, wo wir sind, ist die Gegenwart, wir sind here and now; von uns aus gesehen liegt die Vergangenheit rechts, und links wartet die Zukunft. Die Leine schneidet den Raum wie eine Time-Line, eine Zeitleine, an der entlang wir uns durch den Raum hangeln. Der Raum selbst hat eine Zeit bekommen, seine begehbare Geschichte.

Wir gehen in die Vergangenheit zurück, als wir an einem Photo mit dem verrückt gewordenen Vaslav Nijinsky ankommen, sprechen wir über Willis Vergangenheit. Ausbildung am Konservatorium der Stadt Wien. Getanzt in Frankreich bei Mark Tompkins, zur gleichen Zeit wie auch Thomas Lehmen und Sasha Waltz. Parallel zur Choreografentätigkeit Alexandertechnikausbildung: Lernen, wie mit dem je eigenen Körper zu arbeiten ist, nicht aber mit dem Bild, das der Mensch von seinem Körper hat. Richtung Zukunft eine Kopie, darauf ist Susan Sarandon zu sehen, nein, das Bild von Susan Sarandon, wie sie in ihrem Wohnzimmer mit ihrem Körper arbeitet und ihren Rücken durchdrückt. Die Bildunterschrift gibt zu lesen: Susan is doing Yoga – Susan macht Yoga. Wundern kammern sich, wie die Dinge nebeneinander zum Stehen kommen.

Gehen dann weiter, noch immer perrückt, versuchen unsere Gedankenleitungen zu polieren, sie leitfähig zu machen für Gedanken wie jene auf diesem Papier hier: „Thoughts Unsaid Then Forgotten.” Ich muss still über diese Ellipse nachdenken: „Der Gedanke wird vergessen, wenn er nicht ausgesprochen wird.” Und: „Wenn er gesagt wird, dann kann der Gedanke nicht vergessen werden.” Und: „Ist ein Gedanke dem Schreiber durch den Kopf geschossen, den er vergessen hat aufzuschreiben, und hat er damit auch den Gedanken selbst vergessen?” Und: „Dann wird’s schon nichts Wichtiges gewesen sein, wenn der Gedanke nicht wieder zurückkommt.” Und: „Jedem Gedanken wohnt sein Abschied inne, hat nur seine eigene nervöse Gegenwart.” Ich öffne den Mund und schließe ihn wieder. Ich habe vergessen, was ich an dieser Stelle sagen wollte. Die Gedanken haben kein Gewicht, sind leicht wie das Papier, an dem sie sich aufhängen. Eine einfache Übertragung der Nervenbahnen, eine Reaktion der Synapsen, folgenlos und wieder überschreibbar. Gravierend für die Vergangenheit, weil ohne sprachliche Gravur keine Erinnerung möglich ist. Erinnerungen an etwas, das nie gesagt wurde, werden damit unbeschreiblich unmöglich.

Und dann fällt mir es doch wieder ein: „Kein Denken ohne Sprache, und keine Erinnerung ohne Aussprache. Der Gedanke allein hat keine Zukunft.” Diese Zeit-Leine hängt voller Papiere, deren Gedanken vergessen wurden, Staub geworden sind, Sätze in Tonerstaub. Ein Memorial, das an alle vergessenen Gedanken erinnert. Jedoch erinnern wir uns lediglich an den Satz, nicht aber an den Gedanken selbst, an seine elliptische Auslassung. Er ist im Satz eingebettet, ohne ihn verloren, vergessen und verlassen. Irgendwo auf einem Papier zeigt eine Schwarz-Weiß-Fotografie einen leeren Raum mit einer Stehleiter. An dieser Leiter ist eine große Lampe angebracht, die auf die Wandfläche leuchtet. An der Wand steht geschrieben: „Don’t leave me now.” Ein Epitaph des Gedankens.

Personale # 9:

SEBASTIAN PRANTL [Stundenbuch vom Mittwoch, 7. Februar 2007]

Zur Vorbereitung des Gesprächsabends stimmten Sebastian Prantl und Peter Stamer ihre Tagesabläufe aufeinander ab und verabredeten hierfür Exerzitien und Handlungen, die sie in ihre jeweilige Alltagssituation einbauten. Mit dieser zeitlich synchronisierten, örtlich getrennten, aber telepräsentisch geteilten Körperpraxis wollten sie bereits tagsüber einen gemeinsame Aufmerksamkeitsraum schaffen, in welchem sie sich dann im Personale-Abend begegneten. Die Übungen sollten in voller Konzentration und sich der Aufgabe völlig widmendem Bewusstsein ausgeführt werden. Jedes Reden, jedes Gespräch an diesem Tag sollte sich auf die für die Kommunikation notwendige Information beschränken. Wenn nicht anders angegeben, dauerte die einzelne Übung so lange, bis sie von einer anderen abgelöst wird.

05.00h Im Bett: Nabelübung mit beiden Händen, mit sich überkreuzenden Hände am Akupressurpunkt; dabei tiefe Atemübungen, die sich auf den jeweils finalen Punkt des Ein- und Ausatmens konzentrieren - 05.30h

Ich musste mir den Wecker stellen, damit ich aufwache. Ich bin so verdammt müde, stelle mir dennoch vor, wie Sebastian sich in seinem asiatischen Bett vollkommen auf diese Übung konzentriert, während ich etwas müde meinen Bauch betaste. Wahrscheinlich richtet er sich in den Lotussitz auf, er in- und exhaliert kaum hörbar, aber doch präsent. Anstatt Mutmaßungen anzustellen, sollte ich mich lieber konzentrieren. Ich atme also ein, ich atme aus, ich atme wieder ein, ich atme wieder aus, drücke meinen Punkt, so gut ich kann und spüre mein Herz dabei schlagen. Wahrscheinlich hätte ich das besser mit offenen Augen tun sollen, weil mich gleich wieder der Schlaf umgarnt und verlockend zu sich ruft. Selig.

07.00h Aufstehen

Ich fühle mich gerädert, weil die Unterbrechung am Morgen mich Schlaf gekostet hat. Gleichzeitig bin ich gespannt, weil Herausforderungen auf mich warten, auf die ich mich in meinem gewohnten Tagesablauf tatsächlich einstellen muss. Der Weckruf von außen, dem ich mich unterordne, weil ich jetzt mit dem abwesenden Sebastian eine gemeinsame Tagesarbeit zu verrichten habe. Was ist der Unterschied zwischen äußerer Aufgabenstellung und innerer Einstellung, wenn ich nicht nur eine Aufgabe erfüllen möchte? Das Versprechen halten, gerade, weil es nicht überprüft werden kann, diszipliniert. Sich eine Disziplin vornehmen, im Vertrauen in sich und den anderen.

07.05h 2 Schalen Grüner Tee, danach Körperarbeit

Bis der Tee aufgebrüht ist, dauert es länger als die zwischen Aufstehen und Teezubereitung vereinbarten fünf Minuten. Aus der Schale trinke ich im Stehen. Danach lege ich mich auf die blaue Gummimatte, die Sonne scheint bereits, erst Entspannen, dann eine Art Yoga, Atmen, ein paar Dehnübungen, Liegestützen, Denken. Ich konzentriere mich auf mich und denke aber gleichzeitig an ihn, der wohl in seiner Wohnung seine weite, asiatische Hose angezogen hat und ähnlich ernst wie ich Übungen macht. Mens sana in corpore sano. Kann man einen Gedankenrhythmus synchronisieren? Eine merkwürdige Angelegen-heit. Wann werden all diese Übungen esoterisch und wo beginnen sie, in mir Wirkungen zu zeigen?

07.30h Laufen gehen

Ich ziehe meine Laufschuhe an und renne durch den noch kahlen Prater, ich und mein Körper, mit dem ich jeden Schritt verhandle, weil er noch immer ganz müde ist und auch nicht richtig Lust hat. My mind is no muscle, and my muscles do mind. Wir haben eine Stunde Laufzeit vereinbart. Ich ziehe das jetzt durch, im Wissen um unser Versprechen auf geteilte Zeit und Gemeinsamkeit. Laufe schneller, weil ich Hunger habe, was aber auch blöd ist, weil das die Stunde auch nicht kürzer macht.

08.30h Frühstück: Reiswaffeln mit Olivenöl oder Honig

Schmeckt furchtbar. Sebastian schmiert sich das Olivenöl sicher mit Genuss auf die Reisscheibe, ich bevorzuge normalerweise Butter. Heute Morgen aber darf ich nur Honig auftragen. Dazu noch ein wenig Tee von vorhin. Dieser Tag hat asketisch begonnen und geht diätetisch weiter, weil ich mich einem Regime unterwerfe, das außerhalb meiner eigenen Lust liegt.

09.00h Körperpflege

Rasiert sich Sebastian den Kopf oder nur das Gesicht? Ich gehe unter die Dusche, den getrockneten Morgenschweiß nach Gymnastik und Laufen vom Körper brausend. Danach Lotion für die Pflege. ‚Meine Haut trinkt sie – sie braucht sie!‘

09.30h Arbeitsphase 1

Bis zum verabredeten Mittagessen in drei Stunden schreibe ich genau acht Mails und führe vier Skypekorrespondenzen, die mit dem heutigen Abend allesamt nichts zu tun haben. Jetzt kann ich meinen Rhythmus aufnehmen, wie er mir passt und bleibe trotzdem innerhalb der Aufgabenstellung. Es will mir seltsam erscheinen, dass ich froh bin über die Arbeit, die dann keine Fron ist, wenn man sie machen kann wie man sie machen will.

12.30h Mittagessen: Suppe

Ein frugales Mahl, einfach, klare Brühe, ohne Fleischeinlage, nichts Sämiges, zum Durchblicken. Wir halten uns an die konventionellen Tagesriten, um 12.30 Uhr wird in vielen Wiener Familien gegessen, auch wenn dann nicht alle da sind. Das Ritual des Tages. Sebastian und ich teilen in gegenseitiger Abwesenheit das gleiche karge Essen – la double vie de Véronique – zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten.

13.30h Lektüre der Süddeutschen Zeitung

Der Gedanke: vielleicht steckt hinter dieser Zeitung ein kluger Kopf, dem man ein Gesprächsthema für den Abend entnehmen kann. Der Überschuss an Nachrichten zum Danachrichten: der chinesische Präsident Hu in Südafrika, es soll ein Rauchverbot in deutschen Gaststätten geben, heute streiken in Berlin die Beschäftigten der Energiewirtschaft und kommunalen Unternehmen, und das Puppentheater Kleines Spiel feiert 60-Jähriges in München. Woraus bemerkenswerterweise auch nichts hervorgeht.

14.00h Arbeitsphase 2

Ich schreibe genau eine Mail und führe zwei Telefonate. Ansonsten blättere ich ein wenig in Büchern und schreibe ein paar Notizen über ein Stück, das ich von Sebastian gesehen habe: „Vorstellungsbesuch am 11. November, Matinée ‚Itinerario Divertimento’: Anlässlich eines Symposiums unter dem Motto ,Was ist europäisch?‘ lud Sebastian Prantl zur Matinée seines ,Raumstücks‘ in die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Dieser unglaublich großzügige, technisch ausgeklügelte, zwischen Barock und Postmoderne protzende Raum wird zur Folie für das von sieben TänzerInnen plus Prantl solo plus Pianistin Cecila Li Gegebene. Der Morgen beginnt mit einem ganz in schwarz, mönchisch gekleideten Prantl, der Choreograf selbst also, der durch eine im Raum selbst eingebaute Metallkonstruktion auftritt, ein monumentaler, fahrbarer Raumteiler. Er setzt sich zunächst hin, meditierende Pose. Ruhe im Publikum. Introspektion, Augen zu. Konzentration auf das, was kommt. Was dann kommt ist ein Mix aus postmodern movements, Beinschlägen, Umherlaufen, Gleiten auf dem glatten Boden, Gleitenlassen eines polierten, quadratischen Marmor-steins auf dem glatten Boden zu impressionistischen Klängen des Klaviers. Prantl gibt den Suchenden, ein gespielter Faun im Hain des eigenen Körpers, der vorgibt, auszuprobieren, die Glätte, die Bewegung. Wie ein Kind, als würde er seinen Körper befragen. Die Suchgeste schlägt manchmal um, wird eine geradezu groteske Attitüde. In dieser gestischen Übertreibung, die sich auf alle Körper-teile überträgt, kommen die sieben TänzerInnen auf die Bühne. Ihr Auftritt wird durch einen merklich unmerklichen Fingerzeig des Choreografen bestimmt, ein kleines Kopfnicken an den im Raum wartenden technischen Fahrmeister, der per Knopfdruck das große, weiße Tor dieses unglaublichen Raums auf der Rückseite zur Seite bewegt und den Blick frei gibt auf die in einer Reihe stehenden zwei Männer und fünf Frauen. Dieser in schwarz gekleidete Demiurg, Mönch seiner eigenen Religion, hat sich diese Reihe selbst erschaffen, könnte man konstatieren, wenn man das langsam Erhabene zu Ende denken möchte, eine Menschenreihe, wie aus Lehm geformt. Warum tragen sie aber diese komischen Kostüme?”

16.00h Power Nap in Buddha-Pose: Auf der rechten Seite liegen, die Hände so unter den Kopf legen, dass das Ohr frei liegt, die Beine liegen offen

Ich muss nachdenken, die Pause kommt genau richtig. Leider scheitere ich an der Pose. Es will mir einfach nicht gelingen, mit geöffneten Beinen das Ohr so zu positionieren, dass es frei liegt. Und wenn es für kurze Zeit klappt, ist es furchtbar unbequem. Ich gebe zu: nach 20 Minuten gebe ich auf und lege mich einfach auf den Rücken. Dafür starre ich ganz konzentriert auf einen Punkt und denke intensiv über den nächsten nach:

16.30h Demuts-Mail: Persönliche Korrespondenz führen mit einem Menschen, mit welchem die Kontaktaufnahme wie auch die Korrespondenz emotionale Überwindung und Anstrengung kostet

Sie ist unangenehm für mich, weil sie schon lange ansteht und ich mich um sie bislang gedrückt habe. Ich muss einen Sachverhalt klären, erklären. Der Sachverhalt: verrate ich hier nicht. Die Durcharbeitung des Unangenehmen aber als Aufgabe an sich und Aufgabe des Selbst. Im Fernsehen müssen die Kandidaten von Reality-Shows Käfer fressen, unsere Käfer dagegen sind ausgewachsene emotionale Kröten, die wir schlucken müssen. Die Eitelkeit geißelt sich in wohlgesetzten Worten, mein elektronischer Gang nach Canossa. Ich schicke meine Demuts-Mail erst um 17.44 Uhr ab, aber ich werde nicht sagen, an wen. Ich werde auch nicht fragen, mit wem Sebastian in dieser Zeit korrespondiert hat.

17.30h Schweigen und Blindheit: mit geschlossenen Augen und schweigend sich in der Welt aufhalten