Ein urbanes Erinnerungsprojekt in und für Gijon im Mai 2010 von Peter Stamer und Daniel Aschwanden auf Einladung von La Laboral

Eine Straßenecke in Gijon im Mai 2010. Zwei Menschen tragen eine schwarze Box auf ihren Schultern, in welcher sie ihre Köpfe zum vertraulichen Gespräch zusammenstecken: mit ihrem Projekt ‘La Caja Negra’ brachten Daniel Aschwanden und Peter Stamer wildfremde Menschen miteinander in den Dialog. Die beiden Performer haben dafür leichtgewichtige ‚Black Boxes’ konzipiert, in welchen je einer von 12 Gastgeber mit zufällig vorbeikommenden Passanten ihre persönliche(n) Geschichte(n) austauschen.

Eingeladen von La Laboral gibt ‚La Caja Negra’ Erzählungen Raum, welche gewöhnlich nicht in die Geschichtsbücher Eingang finden; Alltagserinnerungen von jungen und alten Menschen bekommen in diesem öffentlichen Rückzugsort eine persönliche Stimme und finden im kommunalen Gedächtnis ihren Platz. Wie eine ‚Black Box’ in der modernen Luftfahrt bewahrt ‚La Caja Negra’ Erinnerungen, bevor diese womöglich für immer verschwinden; als kultureller Flugschreiber zeichnet die Box Erlebnisse auf, die ansonsten unausgesprochen bleiben und für immer dem Vergessen anheim zu fallen drohen.

Nach den Straßeninterventionen haben Aschwanden und Stamer in der Folgewoche in ein ‚Basislager’ auf La Laboral eingeladen. In der ehemaligen Kirche versammelten die Künstler Teilnehmer, Gäste und Experten zu einer Serie von Begegnungen, Videopräsentationen, Musikveranstaltungen oder Talkshows. Jedes Treffen war einem besonderen Schwerpunkt gewidmet, um Hintergrundgespräche anzuregen, Begegnungen zu vertiefen und Zeit für Austausch zu geben. Nach ihrem wochenlangen Einsatz auf den Straßen Gijons kehrten auch die Boxen nach Laboral zurück, wo sie mit den in ihnen aufgezeichneten Geschichten in eine 12-Kanal Soundinstallation (Musik und Soundcollage: Scattini) überführt wurden.

Für unser Stadt-Projekt ‘La Caja Negra’ machten wir uns auf die Suche nach Teilnehmern. Menschen aus Gijon. Einrichtungen für jung und alt. Intellektuelle und Bürger. Menschen, die etwas zu erzählen haben über ihr Leben in Gijon und Asturien. Für viele wirkt der Terror Francos besonders im traditionell sozialistisch geprägten Asturien bis heute nach. Eine traumatische Geschichte, die noch immer intensiver Aufarbeitung bedarf. Noch heute beispielsweise weigert sich die konservative Partei Spaniens, die Anzahl der in Massengräbern verscharrten Opfer des Bürgerkriegs ordentlich zu recherchieren und sie umzubetten. Und so gibt es bis heute noch viele ungeklärte Todesfälle, Fälle von Justizwillkür, Unterdrückung und Unrecht, in welche Vertreter der katholischen Kirche Spaniens, aus Politik, Armee oder Rechtsprechung während der Herrschaft des Caudillo verwickelt waren – seit Francos Tod 1975, vor immerhin 35 Jahren, bleiben vieler dieser Fragen unbeantwortet. Wir waren bei unserer Arbeit erstaunt, wie sehr die Geschichte Asturiens, Gijons und seiner Bewohner noch immer unmittelbar von diesen offenen Fragen beeinflusst ist. Unsere Produktionsfrau Almudena, 38, hat uns erzählt, dass es in ihren Schulgeschichtsbüchern in den 80er Jahren keinen Eintrag zum Franquismo gegeben habe. Als hätte es ihn nie gegeben, was in den Ohren vieler Asturier wie Hohn klingt. Kann das Vergangene überhaupt vergehen? Auch das konnte man als eines unserer Mottos nennen, mit welchem wir Menschen suchten, die ihre Geschichte zu erzählen bereit waren – im Versuch einer Oral History, die sich der offiziellen Geschichtsschreibung gegenüberstellt. Zu erzählen in ‚black boxes’ an öffentlichen Plätzen Gijons, in Aufnahmegeräten einer Kultur, die im Überschall der Vergangenheit entflieht, diese aber, gespeichert in den Menschen, doch mit sich an Bord führt. Zur Vorbereitung des Projekts trafen Daniel und ich etliche EinwohnerInnen Gijons und Umgebung, die uns Einblicke in die Geschichte der Stadt, der Region gaben, indem sie uns ihre Geschichte(n) erzählten.

Begona, die Galeristin. Wir treffen Begona im alten Quartier Gijons, das auf einer Halbinsel dem Stadtkern vorgelagert ist. Ein Quartier mit einer starken eigenen Identität. Begona hat ein kleines Studio in einer schmalen Gasse im alten Teil von Gijon, in dem traditionell Fischer lebten. Es war lange Zeit das verrufene Vergnügungsviertel von Gijon, vor welchem Mütter ihre Töchter gewarnt haben sollen. Nach einer Phase als Lehrerin in einer Volkshochschule hat Begona sich vor 10 Jahren entschlossen, dort ein Kunststudio zu eröffnen, das mit einem Schaufenster Kontakt zur Außenwelt und damit zum Viertel halten will; sie will keine Kunst produzieren und ausstellen, die nur bei sich bleibt, und öffnet daher ihre Türen für alle, die ins Haus kommen wollen. Noch bis vor 15 Jahren war dieses Viertel von Prostitution und Fischern geprägt. Früher führte der erste Gang der Fischer nach einer anstrengenden Fahrt zur See zur Kapelle – um dem Himmel zu danken, der zweite dann zum “Weissen Haus”, dem Bordell, das in unmittelbar Nachbarschaft zu dem Haus lag, in dem heute Begonas Galerie untergebracht ist. Heilige und Huren, kein Widerspruch in diesem Viertel, das durch extreme Lebensbedingungen bestimmt war. Nun dämmert diese alte Zeit langsam hinweg, stirbt mit den Menschen aus der Zeit, die immer weniger werden. Die alte Verruchtheit wird ein wenig konserviert, das “Weisse Haus” renoviert und von neureichen Zuzüglern bezogen. Tagsüber sind die Strassen nun ausgestorben, die Leute arbeiten ausserhalb des Viertels und kommen erst abends wieder nach Hause. Dann öffnen auch die Bars und die Gassen bevölkern sich. Kein Vergleich mit dem Leben noch vor 50 Jahren aber. Begona hält inne. Eine alte, im Viertel noch immer bekannte Prostituierte von 90 Jahren geht durch die Straße. Vor Jahren hat Begonia ein Interview mit ihr geführt, über die unehelichen Kinder, die damals ohne Zukunft waren, über die Armut, weil es, klar, keine Rente für sie gab. Und doch, sagt Begona, verfügt die Frau über Stolz, viel Stolz. Die alte Frau geht ohne Hast an uns vorbei. Eine beeindruckende Frau.

Jesus Suarez Lopez, der Museumsdirektor. Das Museu de Pueblu Asturias liegt neben dem Stadion, dem Ort der sog. ‚Schande von Gijon’ während der Fussball-WM 1982, und dem Stadtpark. Es steht in einem Garten neben traditionellen Bauernhäusern, Scheunen aus Asturiens Vergangenheit, die dort zu Lehr- und Anschauungszwecken aufgestellt oder nachgebaut wurden. Zugang bekommt man durch den Pavillion Asturiens der Expo Sevilla 1992, den die Regionalregierung als wiederverwertbare Architektur in Auftrag gegeben hatte. Der Mann, mit dem wir verabredet sind, ist ein neugieriger, offener, engagierter Forscher und Buchautor, der seine Arbeitszeit der Herausgabe von Büchern über asturianische Volkskunde widmet. Seine Forschungschwerpunkte sind die Bewahrung oraler Traditionen vom Umland, die von alten Mythen, Märchen, Songs, bis zur Sammlung von Schwüren oder gar Zaubersprüchen reicht. Für urbane Kulturen der Stadt hat der Forscher kein Interesse, er sieht keine Notwendigkeit dafür: „Die Städte sind zu kompliziert… die Menschen sind hektisch, dauernd beschäftigt, aber nur an der Oberfläche und obwohl sie soviel tun, sind sie doch immer nur in kleinen Zeiträumen unterwegs. Ihr Bewusstsein erstreckt sich gerade einmal über die nächsten paar Tage, Wochen, vielleicht ein, zwei Monate. Sie haben keine Vision und keine Dimension.“ Jesus, der Literaturwissenschaft studiert hat, interessiert sich für den Zusammenfluss von Fiktion und Wirklichkeit. Über seinen Vater, einen republikanischen Veteran des Bürgerkriegs, der ihm Geschichten erzählt hat, kam er zum ersten Mal mit der eigenen Geschichte in Kontakt: „Die Verlierer haben keine Geschichte.“ Nach seinem Studium sprach er zufällig mit einer alten Frau auf dem Land. Sie erzählte ihm eine alte Geschichte, er dachte sofort, dass das Literatur sei, völlig vergleichbar mit mittelalterlichen Mythen, und wunderte sich, wie jemand ohne Bildung, eine Analphabetin, so eine Geschichte erzählen konnte. Diese langjährige Beschäftigung führte ihn zum Bekenntnis: „Mir ist die fiktionale Welt lieber – die Welt der Mythen – als die dokumentarische, reale.“ Beim Sammeln von alten Liedern und Mythen, die er sich von Alten vor seiner eingeschalteten Videokamera vortragen lässt, hat er Berichte von Zeitzeugen des Bürgerkriegs aufgenommen – bewegende, persönliche, sehr emotionale Zeugnisse von Menschen, die auch 70 Jahre nach Erleben vollkommen überwältigt vom Geschehen sind. Jesus sieht sich in der Tradition der Gebrüder Grimm, welche im 19. Jahrhundert in Deutschland u.a die Volkskunde begründet haben. „Auf dem Land“, sagt Jesus, „haben die Leute zwei Erinnerungen – die persönliche – und eine ältere mythische, die sogar über die Erinnerung der eigenen Vorfahren hinausgeht. Alle Menschen machen eine Erfahrung in ihrem Leben, und wenn dieses sich zu Ende neigt, wollen sie darüber sprechen – weil es befreit und weil sie loslassen können.“ Das ist wie großes Kino, sagt er, ein großes Stück Literatur, das sind die Quellen, aus welchen Literatur im Grund schöpft, Geschichten, Lebensgeschichten, die in Erzählung gegossen werden – und damit durch die Nachbetrachtung fiktionalisiert. „Es kommt nicht darauf an, wie lange du lebst, sondern ob und wie lange du darüber nachgedacht hast.“

Wir sind mit Xosé Ambas verabredet. Wir treffen ihn nach einer Zugfahrt durch schöne, grüne Landschaft irgendwo auf dem Land. Im Café Express treffen wir auf den Musikforscher und Fernsehpräsentator, der überraschenderweise hauptberuflich als Pfleger im Krankenhaus arbeitet. Sein Grossvater war während des Bürgerkriegs im Gefängnis, seine Familie hat damit direkt unter der Repression gelitten. Es gab viele Opfer der Diktatur in seinem Bekannten- und Familienkreis. Die Verlierer, sagt er, sind aber die besseren Geschichtenerzähler. Die Sieger haben zwar die Geschichte für sich – aber offenbar nichts zu erzählen. Es gab und gibt ein Erbe verbotener Musik – nach dem Krieg flohen viele republikanische Asturianer, darunter wiederum viele, die in den Minen gearbeitet hatten, in die Berge – und versuchten dort zu überleben. Manche wurden von den Einheimischen unterstützt, aber immer wieder auch denunziert. Sie lebten in stetiger Unsicherheit. Für die republikanischen Verlierer wurden aber jene, die sich durchschlugen, zu Helden, die in eigenen Liedern besungen wurden. In seinem Fernsehprogramm lässt Xosé immer wieder Leute über Erlebnisse aus dem Krieg und über die Repression danach sprechen. Es kommen darin immer auch Zeugen beider Seiten zu Wort, meint er, – aber natürlich habe er seine Sympathien. Xosé nennt seine Grossmutter seine erste Lehrerin, und dass er mit 15 begonnen habe, Musik zu sammeln – er ging auf Wanderschaft und nahm vom Vergessen bedrohte Gesänge auf Tonband auf. Diese Tonbänder sind nun letzte Zeugen einer alten oralen Kultur. Erst, als er als junger Erwachsener sein Dorf verlassen hatte, lernte er, dass seine Kultur von Spanien als minoritär, offensichtlich unwichtig und minderwertig eingeschätzt wurde; die Sprache, die die Alten nicht schreiben konnten, ihre Musik. Und das führte dazu, dass die nächste Generation sich davon distanzierte. Xosé Ambas kontastiert einen Riss, eine Lücke in der Kontinuität der oralen Kultur, die durch die Moderne geht. Nicht zuletzt durchs Auseinanderreissen der Familien. Die Grosseltern sind nicht mehr präsent für die Kinder und fallen als Kulturträger aus. Erst durch seine Sendungen im Fernsehen – sein Programm läuft seit 3 Jahren – sieht er auch bei jüngeren Leuten eine Trendwende, die alten Musiktraditionen werden wieder aufgewertet. Soviel auch kaputt gemacht wird durchs Fernsehen – in diesem Punkt ist es eine Möglichkeit, der Liedkultur eine Plattform zu geben. Nicht nur durch seine Sendungen kommen Menschen auf ihn zu, die ihm dann viele, verschollen geglaubte Lieder vorsängen; einen Teil seiner Lieder findet er auch durch seine Arbeit als Pfleger, wo ihm alte Menschen, die ihn aus dem Fernsehen wiedererkennen, alte Weisen vorsingen. Sie vertrauen ihm. Er kommt aus ihrer Gegend, ist in einem Dorf mit neun Häusern aufgewachsen, er spricht die Sprache des Volkes und kann, wie er sagt, auch Kühe als Gesprächsgegenstand ernst nehmen, weil er weiß, was das Leben der Bauern bedeutet. Auf der Fahrt in sein Dorf zeigt Ambas auf ein Feld, wo seit dem Bürgerkrieg mehr als 30 Tote unter Obstbäumen in einem Massengrab liegen. Noch heute ein heikles Thema, dieses lange gehütete Geheimnis, und noch immer wehren sich viele dagegen, dass durch eine womögliche Öffnung des Grabes alte Geschichten wieder zum Vorschein kommen könnten. Auch wenn gibt es kaum noch Zeugen gibt. Xosé meint, er habe es verpasst, ihre Geschichten aufzuschreiben, einige hätten noch die Namen der Toten gewusst. Zuhause bei Xosé Ambas Familie. Beim Essen kommen Bruchstücke der Familien- und lokalen Geschichte zur Sprache. Die Region war im Bürgerkrieg auf der Seite der Republikaer, und das hatte schlimme Folgen. So zwang der Dorfpfarrer, mit einer Pistole am Gürtel, ein Franquist, die Dorfbewohner zum Besuch des Gottesdiensts. Man war nie vor Denunziation gefeit. Es sei vorgekommen, dass Dorfbewohner einen Kneipenbesitzer anschwärzten, nur um sich seine Bar unter den Nagel zu reißen. Waren Denunzierte nicht auffindbar, hat man deren Familienanhörigen, die Frauen, die Töchter grausam bestraft. Nach dem Essen zeigt uns Xosé eine Stelle, wo zwei 20-jährige Mädchen missbraucht und dann erschossen wurden, man fand sie an zwei Bäume gefesselt mit gekochten Eiern im Mund. Nur weil sie den Vater nicht verraten wollten. Am Schluss führt uns Xosé Ambas in einen Kastanienwald zu einer Grabstätte von acht jungen republikanischen Kämpfern. Gleich nebenan liegen auch die sterblichen Überreste zweier Frauen, einer Mutter und ihrer Tochter, die anstelle des flüchtigen Ehemanns, des Vaters festgenommen und getötet wurden. Es gibt viele solcher Gräber. Neuerdings steht dort am Abhang ein Betonvorsprung mit Gitterrost. Es handelt sich um eine Aussichtsplattform. Xosé flucht. Hierfür wurde Geld locker gemacht, um die Landschaft zu verschandeln. Nachdenken hätte sicher geholfen. Aber nachdenken ist nicht jedermanns Sache. Man könnte sich an zu viele Ungerechtigkeiten erinnern.

Lucinda Torre, die Filmemacherin, war zwei Stunden zu früh in La Laboral – wir treffen sie kurz vor Schließung der Cafeteria. Sie wirkt erschöpft, spricht sehr leise. Wir befragen sie zu einem Clip, den wir im Internet über sie entdeckt haben. Auf youtube gab es eine zugespitzte Fassung eines Streitgesprächs zu sehen, das anlässlich der ersten öffentlichen Präsentation ihres Dokumentarfilms „Resistencia“ über die Schließung von Bergwerken geführt wurde. Mehrere Männer, die sich in einer stark politisierten Sprache als Arbeitskumpel präsentierten, polemisierten darin heftig gegen die Filmemacherin und sprachen ihr das Recht ab, sich deren Geschichte anzueignen. Sie fühlten sich missbraucht und warfen der Regisseurin Manipulation vor. Wem aber gehört die Geschichte? Und wer darf sie erzählen? Gehört die Geschichte nur jenen, die sie selbst erlebt haben? Überquert das Erinnerte nicht in jenem Moment die Grenze zum Politischen, in welchem es erzählt wird und darin (mit)geteilt wird und, als veröffentlichte Geschichte (history), in den öffentlichen Diskurs überwechselt? Offenbar machten aber die Männer sowohl das Recht auf „ihre“ Geschichte, wie auch aufs Erzählen derselben geltend. Geht es hier auch um die widerrechtliche Aneignung von männlicher Geschichte, die von einer Frau entwendet wird? Geht es auch um die Frage, ob das Minoritäre (warum nicht als Wortspiel von ‚minority and miner’), mit welchem die weibliche Filmemacherin die Männer markiert, als Kränkung des eigenen Stolzes verstanden wird? Lucinda sagt, dass sie mit vielen der Arbeiter befreundet war und noch ist, entsprechend ist die im Clip präsentierte Meinung diejenige einer einseitig politisierten und polemisierenden Minderheit. Ausserdem sei einer der Sprechenden, nunmehr ein bekannter Politiker, angesichts seiner damaligen Polemik politisch ziemlich in Schwierigkeiten geraten und hätte die Vorwärtsverteidigung angetreten. Man kämpft also um die Darstellung dieser Geschichte von unten.

Sie interessiert sich für das Schickal der Kohlekumpel in der Region nicht nur, weil ihr Vater ein Bergarbeiter war und sie deshalb eine starke Beziehung zu diesem Milieu habe, sondern auch, weil ihr an einer Analyse der Mechanismen des globalen Kapitalismus gelegen ist, die besonders Kohleabbaugebiete in ganz Europa treffen. Dieses Interesse an der Region und ihrer Geschichte liegt auch ihrem ersten Spielfilm zugrunde, für den sie gerade die Vorbereitungen trifft. Ihr Film handelt von der Organisation der Bergarbeiter in den 20er und frühen 30er Jahren, als die Bergarbeiter Asturiens europaweit eine Vorbildwirkung in der Arbeiterbewegung hatten. Und was ist davon geblieben?

Lucinda wird im Rahmen unseres Projekts eine der bekanntesten Kommunistinnen porträtieren, Anita Sirgo, über welche sie auch bereits einen prämierten Spielfilm gedreht hat, Un Golpe De Tacon. Anita Sirgo welcomes us at the window of her apartment in a miner settlement. She waves us with a friendly smile in the staircase, a housewife. We are suspecting her for a short while to be the daughter leading us to her frail mother but astonishingly its herself, looking younger then her real age of 80 years. She is emanating a surprizing vigour and freshness. We take a seat her small living room. Whoever doubts the saying that believing makes strong should get to know Anita Sirgo. She believed in communism in the past and keeps doing so today. Her believe and attitude ever have been steady and no threat, no strokes, no torture – which all of them she experienced enough – could unsettle it. She was born into a time of fiercest social contradictions on January 20th in 1930. Her father was a miner, and this background informed the political stands of himself as well as the ones of the family. When she was 4 years old he was fleeing as one of many into the mountains after Francos troups had bloodily oppressed an uprising of the workers. There he formed part of a guerilla, later joining the republican side in the civil war. Anita finds poignant words to describe a short childhood causing her soon enough to understand that something had to be done and that just a consequent struggle might change the situation of oppression and exploitation her family was facing as so many other workersfamilies. She grew up at an uncle’s place who later was part of the resistance movement as well. As a go-between he knew about the hide-out of her father whom she only would see one more time when she was ten. At that time he lived together with a tailor-family near Llanes. When Anita was twelve years old she was already an activist herself, operating as a messenger, and bringing food to hidden places being less suspicious as the girl she was. In those days a spy of the guardia civil infiltrated the secret network of the maqui and lured several members to a meeting in town. All of them were killed. They also came for her uncle who was taken away by soldiers of the Spanish legion. The women of the family tried in vain to find him in several police stations. His corpse was finally dumped at the graveyard of Lada after having been mistreated by heavy blows before being shot. Her father, Anita continued, was probably killed at a shoot-out near the tailorshop, however there were no further traces, she never found out anything else about him. Probably he is lying nameless in one of the many mass graves of that period. The harassment of her family went on, she recounts. They were caught off guard in their sleep, had to get up at three in the morning, walk for one hour through the darkness to the commissariat of Lada where they were threatened and insulted in order to get information concerning the whereabouts of other fighters. It was not an exception to be held at gunpoint. But never, Anita says with pride in her voice, a member of her family revealed a single word. When Anita was five, her mother had been sent to prison for just the reason of being married to a member of the resistance. For a short time she and her younger brother were together with her in the prison of Sama before the mother was transferred to Figueras. Anita recalls the heart-breaking farewell of a mother and her crying children to whom this woman called out, being held captive on a truck by soldiers, never to give up and to keep on fighting. Later she and her brother were nursed by an aunt after the rest of the family was either dead or imprisoned. Then they were brought to Barcelone with a refugee ship. There was barely food aboard, except some cans, and the drinking water was rationed.

In a big office building, Anita heard the falling of bombs. When finally after the end of the war they were returned to Asturias by another uncle their family didn’t have anything in their possession anymore. The falangists had confiscated both the former house of the parents adn of the grandmother. When she was 14 years old Anita began to work as a cleaning woman in three different households. She never had been able to go to school. Finally, her mother came back from prison. To make a living, she was hauling buckets of coal to load railway waggons. At least the entrepreneur’s family withdrew her from this job and employed her as a cook. Yet she was never part of the social security system and when she was old, she found herself completely fundless. Anita got to know her husband-to-be in a bar in Sama. He was as „luchador”, as much of a fighter as herself and when they married, she offered her mother to stop working and stay with them. For herself the work was very hard though. Vast floors had to be cleaned on her knees. As there was no fluent water at home, she had to drag the laundry to the river where during wintertime she was obliged to break the ice with a stone to finally wash it with her shere hands in the cold. Anita’s husband engaged in the social struggles as well. Soon he became jailed for rebellion because he tried to enforce labourers rights. She often was working hungry, Anita tells, but continued to fight because she was believing in the reasonability of it. Those time public media was controled by the repressive junta. Anita kept herself informed through the pirate sender Pirinaika, a radio station allegedly broadcasting from French territory, but actually transmitting from the Sowjetunion.

Anita proudly tells us that she was cooking for all the members of the central commitee of the communist party at her home when finally the CPE got officially recognized. The men and women were sitting around the same table as us now at the occasion of the first assembly in Sada. Anita calls herself a militant communist activist up to the very day, she says, even though she is part of the united leftist political spectrum, she is adding. She is used to fighting. For her, today its about telling the historical truth of those days. It’s about correcting the false image of a (Franco influenced winner) history. It depresses her that up to these days people in Asturias are afraid of telling their own stories: „Why shouldn’t they be able to do it?” she asks, becoming passionate. Young people have the right to know what happened those days, she stresses. And that those studying at the universities, something she could not even think of, should know that they owe it to the struggle and personal effort of people like her. She admits that she is scared of the contemporary tendencies of a new rightist movement and she hopes that they do not gain strength.

We now talk about Lucinda Torres film. Anita recounts the danger of self-organisation of a group of communist women, only being allowed to meet at a maximum of seven as any bigger get-togethers would have been counted to be a subversive act and would have caused severe punishment immediately. What has been depicted in the movie dating 1972 is true: When a strike was in danger of collapsing, caused by strike-breakers intending to go to work, women blocked the entrance of the mine in order not to let them pass. When the strike-breakers were about to break through, the women started to stray grains of some kind and succeded in warding them off. Why is that? One feeds the hens with grains of corn, she tells, in Spain this was one of the worst ways of insulting a man and calling him a coward by throwing corn at him. Even in the midst of this labour-struggle the seemingly archaic gesture did work out, the women were successful. They reached their goal with pacifist means even though they had also brought wooden sticks for the worst case and were ready to use phyiscal violence if it was necessary. When the guardia civil arrived on the spot and aimed at leading off two women all of them were holding together and yelled out repeatedly: „All or no-one, all or no-one!” which caused the guardia civil to draw back and they remained free for the moment given. Thanks to the couragious assignment of the women the strike lasted another month and in the end caused a shift towards the insight that the miserable working and living-conditions of the miners and their families effectively needed to be changed for the better. Nevertheless repressions followed immediately. The police knew the activists by name and this was also the case the other way around. At night the secret police came for Anita’s husband – without any judicial order or official paper. Clinging to him, she was dragged along the whole street until they were separated violently. She can name the police officer who later cut her hair in custody as an act of humiliation. Her arrest was the consequence of squatting the states syndicate organisation’s offices. The women had printed flyers in an adventureous self-taught technique using sponges to put ink on the paper. Those flyers were smuggeled in baby buggies and distributed clandestinely.

Another event the shortfilm was referring to happened on the occasion of the squatting itself: The responsibles of the states syndicate had long since cleared out through back doors and even though the phone lines were cut so nobody could call the police – the officers were on site just too fast. The protesters were thrashed down the staircase. Anita fell, but countered another assault with her shoe and slammed it heel front into the face of the respect officer who was beating her with a stick. When she was set free agin, she decided to escape to Paris and work in exile for the party over there. She received a forged passport, went underground for a while and then disappeared across the border. She was officially wanted for rebellion and stayed in Paris for the next two years. Her children were taken care off by the grandmother meanwhile. Yet her stay in the apartment of party members in Paris appeared to be worse then prison to her. She didn’t speak the language, could not leave the apartment on her own. Just on the occasion of few visits of other comrades gone underground – many leading members of the CPE were working secretly for the party in Paris – she could lead a decent conversation. She wanted to return to Spain despite knowing that over there she had to expect prison. And so it came. She was sentenced to three months of imprisonment and a fine of 100.000 pesetas, a lot of money at that time. She would not have paid it even if she would have owned the money, she says. Not paying the fine led to another month in prison. Then she finally returned home, and returning home also meant to return to the fight. Women coming from prison had short, shaved hair, to both mark and humiliate in their communities. But Anita and her luchadores refused to wear headscarfs. Thiss made visible to everyone what they had to go through, and the population began to solidarize with the victims of the government. When in 1976 several women organisations united to fight for the freedom of many still imprisoned political detainees, they first had to meet under the protection of a progressive clergy-man, but then they squatted the dome of Oviedo and placed their demands effectively which led to national and, more importantly, international attention of the press, causing a lot of political pressure.

Anita never seems to be exhausted, she could probably tell her stories for hours. Stories of violence, torture, resistance, ongoing fights and of the price she and her beloved ones and many comrades had had to pay for. Her husband had been beaten so hard during an arrest that even half a year later he had blood in his urine. He died at the age of 48 – without being able to experience the democracy he had aimed at. Today people forget, she says, that it were the communists who paid the highest prize for what we barely recognize anymore: democracy. Thus she will continue to fight, Anita says with a laugh, and adds: „I will be part of a manifestation in the weekend to come…“ (da)

Scattini or The Rotten Dozen. Nach unserem Treffen mit Lucinda Torre eilen wir zur nächsten Verabredung mit Scattini, dem Leader der Gruppe Lego my Ego. Wir treffen ihn in der kalten Cafeteria von Laboral, zwischen Lucindas warmem Lächeln und den gestischen Übertreibungen von Peeping Tom. Viel Zeit haben wir daher nicht, schnell ist das Projekt gezeigt und erklärt; Scattini spricht gebrochenes Englisch, sein Sprachverständnis scheint aber ausgeprägter zu sein. Wir erklären ihm, warum wir ihn und seine Gruppe für die Installation interessant finden: ihre Musik würde Elektro und Stimme vermischen, wir können uns daher vorstellen, die Erzählungen aus den Boxen mit ihrer Musik als Live-Act während eines der Ausstellungsabende oder vorproduziert, wenn die Zeit reicht, zu samplen. Scattini arbeitet nachts in einer Bar in Cimadevilla, ab 12 Uhr hinter der Bar, er ist legendär, kennt viele Menschen und wird immer auch erkannt. Als wir am Sonntag um Mitternacht auf dem Platz in Cimadevilla umherschlendern, entdecken wir den Schnauzbart und die schwarze Hornbrille, wie sie hinter einer Glastür herausschauen. Kaum sind wir auf dem Platz, öffnet er die Tür zu seinem Reich. Ein vielleicht 40 qm großer Schankraum, eine Bar, eine Reihe mit harten Alkoholika, ein paar Getränkekartons und viele CDs. Scattini scheint fast erleichtert, dass wir gekommen sind, er hat sich gelangweilt. Er gibt uns, den einzigen Gästen, ein Bier aus, ansonsten: tote Hose. Und das ist hart, wenn man so wie er bis 5 Uhr aushalten muss. Am Freitag und Samstag arbeitet Scattini in dieser Bar, die im Sommer natürlich brechend voll ist, am Sonntag ist er in der Ausleihe einer Bücherei beschäftigt, Bücher, CDs, DVDs. Wir fragen ihn, ob er ein paar Songs seiner Band Lego my Ego auflegen kann, leider hat er keine zur Hand. Dafür spielt er uns eine selbstgebrannte CD mit Songs, die jenen seiner eigenen Tracks, wie er sagt, am nächsten kommen: Zombie Zombie, mit gelispeltem S, eine französische Band. Diese Bar ist eine Rock-Bar für nicht ganz so junge Menschen, wie er sagt, in welcher Musik, die sonst nirgends zu hören ist, gespielt wird. Dafür ist die Bar auch berühmt, deshalb die Gäste bis zum frühen Morgen. Wir dagegen gehen um 1 Uhr nachts in das Apartment. In der darauffolgenden Woche treffen wir Scattini mit seinem Musikerkollegen Ivan in der Cafeteria von Laboral. Wir sind jetzt auch so etwas wie Kumpels von Scattini, entsprechend spielerisch ist unser Ton. Wir gehen in die Basilika, in der Box im Kirchenschiff ist ein Lautsprecher angeschlossen, wir spielen ein paar Aufnahmen aus Lyon. Schwierig für Klang, Verständlichkeit, aber eine Herausforderung an den richtigen Mix von Stimme und Musik. Nach ein paar Überlegungen entscheiden wir uns, dass Scattini eine Master-CD komponiert, von welcher 12 verschiedene Mixes abgemischt und im Volumen sich unterscheiden. Somit kann über 12 Kanäle jede Box rundherum angespielt werden. Die 12 Boxen können wie 12 Stimmen behandelt werden, die ein Gespräch miteinander führen.

Xuan Bello & Sonia Fidalgo, der Autor und die Moderatorin. Ein Dorf 20 km von Oviedo entfernt, wo wir mit dem bekannten asturianischen Schriftsteller Xuan Bello verabredet sind. Dieser sitzt an diesem Mittag im einzigen geöffneten Lokal an einem Tisch, neben sich seine einjährige Tochter, ihm gegenüber seine Frau Sonia, eine bekannte TV-Journalistin, wie sich später herausstellen wird. Vor ihm ein halbleeres Glas Wermut. Es ist 1 Uhr mittags, High Noon, als wir unser Projekt mit Beispielen aus China und Lyon vorstellen. Wir kommen allerdings gar nicht mehr dazu, Xuan die Fotos aus Istanbul oder gar aus Gijon zu zeigen, sofort zeigt er sich für das Projekt begeistert und unterbricht unsere Präsentation: er verstehe die Metapher der ‚black box’ als Instrument der Archivierung, die Dimension und Wichtigkeit, welche die Cajas Negras auch für seine Arbeit mit der kulturellen Erinnerung Asturiens haben. Es wird sich nicht erst im Laufe des Nachmittags und vielen Gläsern Rotwein später herausstellen, wie sehr der Schriftsteller mit beredten, poetischen Worten die Besonderheit und Eigenarten der asturianischen Kultur vor allem als Teil seiner eigenen Geschichte, seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Sprache sieht. Für Xuan, stolz auf seine Herkunft aus einer Bauernfamilie, ist seine Sprache seine Heimat. Asturianisch ist zwar nicht die beste aller Sprachen, so weit geht er nicht, sie ist aber die Sprache der Erde, aus der er stammt. Es ist egal, sagt er, welcher Nationalität man angehöre, aber man müsse wissen, wo man zuhause ist. Und die Geschichte seiner Heimat, die wolle er erzählen, denn diese wird kaum mehr erzählt. Er folgt damit einer Bestandsaufnahme, die auch schon Xosé Ambas, ein enger Freund seiner Frau und ihm, gemacht hat. ‚Das Asturianische’ wird vom Vergessen der Historie bedroht, und deshalb muss man seine Geschichte immer und immer wieder erzählen. Dabei weiß Xosé, der „Lumpensammler der Zeit“ (O-Ton) aber, dass es so etwas wie eine einzige Geschichte nicht geben kann. Denn jeder hat Erinnerungen gemacht, wie diese aber verknüpft werden, wie diese einzelnen Punkte in eine Aussage gebracht werden, zu einem Diskurs gemacht, davon zeugen seine Erzählungen und seine Bücher. Bereits im Alter von 25 Jahren hat Xuan Bello einen Roman veröffentlicht, dem viele Bücher gefolgt sind bisher. Bücher, die nie nur einem Genre folgen: wenn er einen Roman schreibt, so sagt er am Mittagstisch, zu dem wir in sein Haus eingeladen wurden, dann endet dieser mit einem Essay, während der Essay immer etwas Fiktionales enthalte. Xuan ist ein phantastischer Fabulierer. Er erzählt uns die Geschichte eines Bettlers aus seinem Dorf, der sich sonntags immer mit dem Pfarrer angelegt habe. Eine asturianische Version von Don Camillo und Peppone. Der Bettler war ein Ungläubiger, wie alle Asturianer, die noch nicht einmal von den Jesuiten missioniert werden konnten, wie Xuan betont. Der Bettler jedenfalls, der von allen im Dorf versorgt wurde, sei ihm eines Tages, als Xuan noch ein Kind war, erschienen. Draußen war es kalt, der Bettler hatte mehrere Kleidungsstücke an, unter denen er trotz Kälte schwitzte. Xuan erschrak, als der Bettler seinen Umhang lüftete, als er des Wegs kam. Er dampfte. Er dachte, so Xuan, er habe den Teufel gesehen. Wenn es schon keinen Gott der Kirche gibt, dann sicherlich einen Teufel, der einem erscheint. Alles, was Substanz hat, wie der Tisch, auf dem man isst, die Erde, immer wieder die Erde, daran glaubt Xuan. Natürlich ist er ein Gläubiger, sagt er, aber das hat mit der Kirche nichts zu tun.

In einem Buch erzählt er die wahre Geschichte eines Soldaten, der im Bürgerkrieg zunächst auf der Seite der Republikaner gekämpft hat, dort zu einem Kriegshelden wurde, dann aber nach Gefangenschaft bei den Franquisten gedient hat und dort ebenfalls als Kriegsheld gefeiert wurde. Die Dialektik der asturianischen Geschichte im 20. Jahrhundert, könnte man sagen, wo die Identifizierung des Eigenen immer auch durch die Abgrenzung vom anderen, der kulturellen Fremdherrschaft definiert werden kann. Diese Herrschaft der Spanier findet in der kastillischen Sprache ihr perfektes Werkzeug, der Xuan seine Waffe des Heimatdialekts entgegenhält. Nein, nicht Dialekt ist Asturianisch, sondern eine Sprache, nicht im linguistischen Sinne natürlich, aber im soziologischen. Darauf beharrt er. Diese Sprache formt eine Gruppe und definiert diese wie die soziale Gruppe auch die Sprache schafft. Diese Spracharbeit vollführt Bello, dessen Namen sich von ‚alt’ und nicht von ‚schön’ ableitet, wie er sagt, auch in seiner Tätigkeit als Journalist. Regelmäßig schreibt er Kolumnen für eine Tageszeitung, gerade erst sei er um ein Gedicht für den Valentinstag gebeten wurde. Das, so sagt seine Frau Sonia verschmitzt, ihr zwar nicht gewidmet wurde, aber dennoch an sie adressiert gewesen sei. Sonia, eine schmale, blonde Frau von vielleicht Mitte 30, das Gesicht einer spanischen Fernsehfrontfrau, ist eine sehr aufmerksame Gastgeberin. Sie war es, die uns in ihr Haus eingeladen hat, hat sich ums Essen gekümmert. Sie strahlt in alle Richtungen Perfektion aus, als Frau, Mutter, Ehefrau, Unterhalterin, sicher auch als Journalistin. Je betrunkener Xuan wird, umso mehr kümmert sie sich um ihn, vergisst aber auch nicht nachzuschenken. Die Journalistin und Xuan haben aber niemals zusammengearbeitet, sagt sie. Das sei nicht gut für die Beziehung, das würde auch nicht gut gehen. Sie erzählt uns die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Er sei als Journalist bei einer Pressekonferenz einer politischen Gruppierung aufgetaucht, für welche sie gearbeitet habe. Nachts um 1 Uhr habe er sie dann angerufen. Unsere Frage, selbst ein wenig rotweingeschwängert, warum er sie denn angerufen habe. Als alle Blicke auf ihm ruhen, wird sein bluthochdruckroter Kopf noch ein wenig röter, er lächelt, sagt aber nichts, um dann aber 20 Minuten später die poetische Antwort zu geben: Sie sei so süß gewesen wie die Gefahr, noch einmal zu leben.

Das Paar lädt uns ein, in ihrem Haus einen Treffpunkt für das Projekt einzurichten, zu jeder Zeit stünde es uns für die Projektvorbereitung zur Verfügung. Wie er sich denn seine Beteiligung daran vorstellen könnte? Nicht in einer Box, meint er, aber an den Encuentros würde er sehr gerne teilnehmen. Und wer weiß, vielleicht wird er ein privilegierter Besucher der Boxen, sobald sie auf den Straßen zum Einsatz kommen. Der Dichter braucht die Geschichten seiner Heimat, um sie aufzuschreiben. Um Geschichte zu schreiben.

Nel Amaro, der Performer. Die Geschichte könnte jetzt heikel werden. Wir sitzen um 19 Uhr in dieser typischen Bar (Toli) in einem Dorf weit hinter Oviedo, einen Ort, den wir Schwierigkeiten hatten zu finden. Wir sitzen an einem Tisch, man trinkt Cidre auf ex, wie es sich gehört, Hunger auf Tapas trotz des mehrgängigen Menüs bei Xuan, das wir vor ein paar Stunden nur zu uns genommen haben. Uns gegenüber sitzt Nel Amaro, ein Mann mit halbgrauer Halbglatze und einem Bart wie Karl Marx, durch den er immer wieder streicht. Gerade haben wir ihm das Projekt mit den Boxen erklärt, er hat genickt und verstanden. Und ich habe meine Ellenbogen ein wenig auf den Tisch gestellt, mich nach vorne, quasi aus dem Gesprächsfenster gelehnt, und, noch ein wenig berauscht vom Wein und der Intensität des Gesprächs mit Xuan und seiner Frau, ihn angekumpelt: Was wir denn eigentlich mit seinem Bart machen, wenn er eine Box bespielt, wenn er seinen Kopf in die Box stecken müsste? Als Angel übersetzt, erstarrt seine Miene ein wenig. Er lächelt nicht mehr, reagiert nicht auf den Eisbrecher. Ich befürchte das Schlimmste, bereite mich auf eine Beschwichtigung vor, als Angel übersetzt: Niemand fasst den Bart an (holla, Volltreffer!), Nel hat sich am Tag der Machtübernahme von Pinochet geschworen, diesen Bart erst zu scheren, wenn Pinochet entweder im Gefängnis stirbt oder erschossen wird. Ich bin verwirrt, erinnere mich nicht mehr genau, ob Pinochet schon gestorben ist oder doch noch irgendwo im Gefängnis sitzt. Ich frage nebulös, wie die Chancen stehen. Und Nel sagt lapidar, Pinochet ist vor zwei oder drei Jahren in Freiheit eines natürlichen Todes gestorben. Pinochet ist damit ungeschoren davon gekommen, und so bleibt auch Nels Bart ungeschoren. Ein lebenslanges, für alle sichtbares Projekt. Das Eis ist gebrochen, Nel Amaro hört von nun an nicht mehr auf zu erzählen. Er ist 63 Jahre alt, nach einer Angestelltenzeit bei der Stadtverwaltung nun in Rente und widmet sich ganz seinen Performances, die er schon als Angestellter betrieben hat. Zum Beispiel mit seinem Hund, den er durch Lyon mit einem Schild um den Hals schickte, auf dem stand: Tourists go home! Er war auch bereits in Essen, würde gerne ein ähnliches Projekt wie Zeche Zollverein in Asturien realisieren. Er hat viel vor – und viel hinter sich. Er ist voller Geschichten aus der Zeit Francos und den Auswirkungen auf Asturien, die bis heute greifbar sind. Seine jetzige Frau, Magda, war mit einem Polizisten der Guardia Civil verheiratet, bevor sie Nel kennengelernt hat. Sie will aber nicht so sehr darüber reden, vergangen ist vergangen. Nel ist der große Redner, sagt sie. Er ist auch ein großer Performer: Goal or Penalty – Nel Amaro shows action pieces in Oviedo. Immobile as he is, he doesn’t even blink when people pass by. They don’t pay attention to the man who stands in the middle of this lively street. He faces the pavement, pensive, wanting to stroll on, yet caught in the act. Someone has put a shawl from the local football club around his neck. He definitely looks sad like this, now that somebody had made him become the supporter of a club he does not want to be member of for sure. Nevertheless, Woody Allen is a huge fan of Oviedo, its beauty, and thus its filmic backdrop. This is why the city of Oviedo has turned him into a life-size brass sculpture, erected in one of the main shopping streets of this beautiful city. What would there be to comment on where people lead their bourgeois lives far away the riff raff of metropolitan crazyness? In the upcoming dusk that dips the scene into longing orange light now, people seem to be reconciliated with what they do, how they act, the time they have, no further commotion, the day is about to find an end. That’s why Woody Allen might have fell in love with Oviedo since growing old: in Oviedo a comedian can retire, it’s fun for old people, but Oviedo itself is definitely not funny. Or is it?

A few streets further down, Nel Amaro has climbed a small podium in a small bar called El Olivar. The bar has definitely nothing in common with an olive grove. Red paint on the wall which is covered by mediocre painting, the ceiling enclosed in gold colour, some old coffee tables fill the room, surrounded by people who might conceive of themselves as the counter concept of civil Oviedo, working class tatoos on some upper arms, biker look-alikes drinking beer at the counter, some grass-roots withering, this bar dates back to the times where the leftist movement was still a movement which might have had one of its bases here. The pudrid smell of the early 80ies mixes with the odour of some joints that are lit when Nel Amaro grabs a piece of paper from the music stand in front of him. Since last time, Nel has cut his beard a bit, he is dressed in a black t-shirt, jeans. He holds up a photo of the virgin of Covadonga. „This is the virgin of Covadonga.“ He flips the page, we see a naked kinky woman: „This is not the virgin of Covadonga.“ He hands out portioned sugar and says: this is to sweeten your life. On its front, one reads the name of the company which is by coincidence the same name of the current Asturian president. He says: Ten of the most important things; he holds up a sheet with ‚1’ drawn on, the next one with ‚2’, holds and counts up to ‚10’, and says: „Que tienen coño!“. He speaks about his dog Pulgu who is the utmost situationist one can think of as he walks around and does what he likes, making decisions completely when the moment asks them from him. He holds up the Spanish flag and proposes a text for the Spanish anthem which doesn’t have lyrics so far. His proposition: „Gol-gol-gol-gooool. Gol-gol-gol…“ Nel shoots out one pun after the other as they offer themselves to him and the situation, as he says. There is no order to his ‚word cartoons’ as one could call them, as the connection between images and its sense are shortcuts of thinking, mainly changing between the literal and metaphorical meaning. He sometimes gives a short intro to the context of the following action, shows a piece of paper or an object he fumbles out of his bag, and finishes the joke mainly off with a one-liner, which is not always a punch-line. He doesn’t give much about the timing of each short scene, he rather demonstrates the joke than performing it. He is a laconic presenter of his puns rather than spicing them up which to a certain extent would do them good as they lack build-up, suspense, and rhythm changes. It’s true that he doesn’t call his show a performance, rather ‚un paquete de acciones’, a package of actions, binding back his takes to Fluxus or Viennese actionism. Thus he finishes his presentation with a ‚Viennese action’, he puts a plastic shopping bag over his head on which one can read ‚Viennesa’, a brand. He keeps breathing, and as the oxygen gets little, he slowly raises his leg up. This is the only set bit of his show. So the presentation bears some funny moments, one can call it funny, but is it fun to watch? Living in times, where every joke, every ‚funny situation’ is staged, has become a commodity, the spectactor expects to be entertained in the same way as he expects to get a good steak when he goes to the restaurant. Expectations fly high, and it’s hard to stay tuned to the way Nel presents his political, social, sexual comments on contemporary society. Does he consciously want to elude the comedy factor? Is he aware of these expectations a performer raises when he gets on the podium? Or is he used to play audiences who know him and his take anyway, home run. And yes, some of the spectators do laugh out loud as they recognize the double meaning of the word games and their attempt to be a political comment.

Then again, benevolent spectators might discover a conscious joke strategy in his atonic fashion of presentation, a way of distracting the audience’s hopes for entertainment as did Andy Kaufman in the 70ies. Kaufman was a gifted comedian who started off in small clubs where he would basically do things people never expected a comedian to do. He didn’t do quick, funny jokes, punch-lines, displaying his swift mind, but rather did what one could call actions. He would play kids’ songs on his guitar, singing in an odd way, enraging the audience rather than giving them what they wanted. Once when he had already become famous, he would read out loud the novel ‚The Great Gatsby’ in front of a cheering audience who wanted him to perform some catch phrases with a funny voice. Instead Kaufman would read the WHOLE novel until its very end until everyone had left the auditorium or fallen asleep. Andy Kaufman undermined the comedy system he was part of, and he did so by lengthy presentations, taking HIS time, not the one the audience wanted to consume. Not playing funny thus became one of the motors of BECOMING funny, in the framework of a happening where the audience itself should find its place. This is what one could call the politics of performance: knowing about the mechanisms of production of sense, using them against themselves (by not accepting them, by undermining them, by overdoing them), thus show the customs of the form and reveal its hidden logic and impact on content.

When Nel started his presentation, me who attends his actions for the first time, I feel uneasy upon witnessing his fashion of shooting one pun, one bullet in a row, I cannot prevent from thinking of blanks that are supposed to be funny. Then later on, I am trying to understand if the initial embarassment is part of Nel’s performance masterplan or an involuntary feeling. Why is it important for me to know if the events are meant to be structured or if they are to be seen as accidental side-effects? With this distinction I am not aiming at privileging the role of authorship and his supposedly mainstream reading, as only one, namely the authorial reading of subject matter. Rather, my question touches the distinction of conditioning or BEING conditioned, thus: is the artist capable of using the system he moves within, playing with it, mastering it, is he ahead of it, or does the system of performance, its logic, its mechanism and apparatus rule over the artist und subjects him to its proper conditions that are always already pre-structured by a pre-set matrix? Is the artist shaping his material or is he shaped by it? Does he submit to the matrix because of performative ignorance based upon indifference or indecision or does he subject himself due to clever calculation? A question of importance for a comedian, bearing even existential depth. Like the one Nel Amaro puts in one own of his puns whilst holding out a football instead of a skull: „Goal or penalty, this is the question!“ Who wants to be the referee in such a tough take? I don’t, and neither does Woody Allen who is a fan of the New York Knicks, a basketball team …

Alberto Rodriguez, the comedian. Das Treffen kommt spontan zustande. Alberto hat ein wenig Zeit, bevor er seinen 9-jährigen Sohn in Gijon vom Schlagzeugunterricht abholen muss. Der Schauspieler präsentiert sich als Allrounder – mit Vorlieben für satirische Fakes und Imitationen. Er arbeitet regelmässig als Komiker oder Entertainer beim asturischen Fernsehen. Alberto ist aber dazwischen immer wieder im Theaterbereich tätig, der, wie er sagt viel kreativer ist und viel mehr Raum für künstlerische Herausforderungen lässt. Shakespeare, Richard III. In Asturien ist er sehr bekannt geworden durch den Charakter der Marquesina, mit welcher er u.a. die Folklore von Xosé Ambas persiflierte. Alberto meint das aber nicht als Kritik, es werden schließlich nur interessante Menschen auf den Arm genommen. Anfänglich führten diese Persiflagen offenbar zu einer gewissen Unruhe im Sender – er trat aber schliesslich auch in der Show von Ambas selbst auf. Inhaltlich, so stellt sich heraus, ist er selber ein Verfechter der asturischen Sprache als offizieller Regionalsprache. Alberto ist ziemlich bekannt, die Anzahl seiner Clips auf Youtube ist Legion. Er ist lustig, versteht sofort das Potential dieser Cajas Negras. Alberto ist ein Spieler und Erzähler. Er beschreibt lebhaft eine Hochzeit, für welche das Brautpaar nicht die Papier zusammenbekommen habe, aber zum entsprechenden Termin bereits alle Hochzeitsgäste eingeladen hatte. Also haben sie kurzerhand Albertos Frau als falsche Standesbeamtin engagiert, um nicht das Fest absagen zu müssen. Solche Überschreitungen der Wirklichkeit liegen Alberto, das Schelmische, der Karneval des Verhaltens ist seiner…

Puri Gaia, die Sozialarbeiterin. Das Tageszentrum für Senioren liegt direkt am neuesten Strand von Gijon und – es ist viel zu klein, sagt die Direktorin Puri Gaia. Sie versucht die Politik davon zu überzeugen, dass 50 Quadratmeter dazugebaut werden. Baugrund drumherum wäre genügend vorhanden. 50 qm Gebäude mehr und alle Angebote könnten ein Auskommen finden. Das Haus bietet bei voller Auslastung 600 Personen Platz, es ist für ca. 20.000 erfasste SeniorInnen zuständig, von denen etwa 3000 die Einrichtung regelmässig nutzen. Die Direktorin spricht zu unserer Überraschung deutsch, hatte in ihrer Jugend drei Jahre in Stuttgart verbracht. Als Heimat betrachtet sie, obwohl mittlerweile assimilierte Gijonerin, das Baskenland, sie wuchs in Bilbao auf und lebte dort bis zum Alter von 18 Jahren. Was sich im Laufe ihrer Zeit fast zwanzigjährigen Zeit als Leiterin beim Zentrum geändert hat: Die alten Leute haben mehr Geld – eigentlich alle haben mittlerweile eine Pension, das war früher nicht so. Dadurch haben sich die Bedürfnisse geändert – die Leute haben eine bessere Bildung, interessieren sich mehr für Kultur. Früher ware der Anteil der Besucher vom Land höher – es kamen manche Frauen vom Land noch mit Kopftuch, und es bedurfte einiger Anstrengung, sie dazu zu bringen, dieses abzulegen. Heute sind alle urban, ohne Turban. Analphabetismus ist auch kein Thema mehr. Rollenverhalten sind allerdings mehrheitlich ähnlich geblieben, das heisst auch im Alter sind es vor allem die Frauen, welche die Einkäufe erledigen und Haushaltstätigkeiten, besonders Kochen erledigen. Heute sind mehr kreative Angebote gefragt – Keramik etwa, während andere Angebote überflüssig seien, die vor 20 Jahren noch ein „Muss“ waren. Die Stätte bietet für Menschen mit Behinderungen Ganztagsbetreuung mit Essen und Therapien an. Diejenigen, welche dieses Angebot nutzen, zahlen im Monat ein Drittel ihrer Rente dafür. Pro Tag werden etwa 30 Essen fix ausgegeben, an die 60 werden aber auch manchmal konsumiert, damit ist man auch räumlich dann am Limit. Die beschränkten räumlichen Kapazitäten sind auch der Grund für eine relativ restriktive Zulassungspolitik. Die Angebote sollen vorrangig von alten Leuten benutzt werden können, trotzdem beteiligt es sich an Quartierssportevents oder arbeitet mit dem nahen „Collegio“ zusammen, das von Schülern zwischen 4-12 Jahren besucht wird. Die Zeiten, zu welchen es hier eine ausschliesslich asturianische Bevölkerungsstruktur gab, sind vorbei, in Gijon lebt eine gemischte Population vorwiegend aus Andalusien, dem Baskenland, Madrid, was sich dann auch in der Nutzerstruktur der Einrichtung niederschlage. Für Puri spielt die asturianische Kultur kaum eine Rolle. Sie findet nichts, was Asturien spezifisch auszeichnen würde, nichts Besonderes an seiner Vergangenheit, seiner Kultur. Entsprechend teilt sie auch nicht den Enthusiasmus der ihr genannten Vorzeigeasturianer; sie wirkt eher abgeklärt bis kühl. Einsamkeit! Klar und unmissverständlich kommt die Antwort der Direktorin des Altersheimes auf die Frage, ob es ein großes Problem gibt, über welches nicht gesprochen wird. Einsamkeit als gesellschaftlich produziertes Phänomen, resultierend aus zerrissenen Familien, zeitgenössischen Arbeitsverhältnissen, einer maximalen Flexibilität, die ebenso maximale Entwurzelung bedeutet. Sie reagiert positiv auf unser Projekt und möchte es zwei Gruppen, die fast durchwegs von Frauen besucht werden, vorschlagen: Einer Gruppe, die sich zu Diskussionszirkeln trifft und der Theatergruppe. Sie rechnet mit einer Beteiligung von etwa 10 – 15 Personen. Am Mittwoch treffen wir uns mit einer Gruppe für einen Workshop.

Casimiro & Ramon, die Dorfältesten. Angel hat uns zum Treffen mit den ‚Alten’ seines Dorfes gefahren. Nach anderthalb Stunden mit der Regionalbahn an der Küste entlang steigen wir an einer verlassenen Haltestelle in Santianes aus. Von dort machen wir uns auf, die Dorfbewohner zu besuchen. „Nehmen wir den sumpfigen Weg?“, fragt Angel. So kommen wir schnell zu einer Bäckerei, in der wir verabredet sind. Eine Frau blickt aus dem Fenster im ersten Stock. Nein, Casimiro hat sie nicht gesehen und Miro auch nicht. Nach und nach sammeln sich die Leute, unter ihnen der Bürgermeister, und ein älterer Mann namens Ramon, der früher in Aviles in der Metallindustrie gearbeitet hat und die Betreiberin der Bäckerei. Casimiro kommt später, hat während eines Telefongespräch mit einem Freund die Zeit vergessen, gleich beim Eintreten macht er klar, dass, sollte es sich um ein politisches Projekt handeln, er nicht sprechen würde. Kühn sieht er aus, Casimiro, mit seiner modischen Sonnenbrille unter dem eher altmodisch anmutenden Käppi. Ganz im Gegensatz zu seinem abenteuerlichen Äußeren erfahren wir, dass er in seinem Leben insgesamt nur 4 Mal in Gijon war, zuletzt im Jahr 1953. Miro kommt gar nicht. Im Raum werden Stühle gerückt und schliesslich sitzen alle um einen Tisch. Wir starten den Computer und zeigen die Fotos aus Peking und Lyon.

Was für eine bezaubernde Situation: Hier in dieser kleinen Bäckerei in Santianes mit seinen fünf Brunnen unterhalten wir uns im kleinen Kreis der Dorfaktivisten. Deren Bürgermeister El alcalde, betont Casimiro, der 84-jährige, ist übrigens der beste Bürgermeister in ganz Europa, er müht sich ab, er „hängt sich auf“, und trotzdem gibt’s keine grosse Resonanz im 250-Seelen-Dorf, wenn es darum geht, die Dorfgemeinschaft zum Organisieren von Festen zu bewegen. Eine grosse Sorge teilen die Anwesenden: Wie ist die Qualität des Dorflebens heben, wie ist die Abwanderung der Jungen zu stoppen und wie sind attraktive Alternativen zu entwickeln. Gemeinsam wurde etwa auf einem Grundstück ein öffentlicher Obstgarten gepflanzt – freies Pflücken für alle. Ramon denkt darüber nach, wie man wieder immer seltener werdende Apfelsorten anpflanzen könnte. In vielen Bereichen zeige sich ja, das selbst „traditionell“ nicht mehr traditionell sei – die Äpfel werden massenhaft aus Italien importiert, die Bohnen kommen Lastwagenweise aus der Türkei – wie sollen da die Sidra, der bekannte Apfelwein, noch typisch asturianisch sein, oder der Bohneneintopf? Obwohl man doch mit Auto und Motorrad locker zur Arbeit in die benachbarten Städte pendeln könnte, bleiben die Jungen nicht im Dorf leben. Einige sind sogar ins benachbarte Pravia gezogen – eine 5000 Einwohner Ansiedlung – was einiges Kopfschütteln hervorruft, in eine Wohnung im Block, ihr wunderschönes Landhaus steht nun verlassen und zugesperrt. Andere Häuser wurden zwar erhalten, sie sind aber im Besitz reicher Leute aus Madrid und daher nur für ein paar Wochen im Jahr bewohnt. Da sind auch keine Impulse fürs Dorf zu erwarten. Der Euro, meint Casimiro weltmännisch, hat sicher mehr gebracht, als er genommen hat. Überhaupt wäre Asturien, wenn die beiden Grossparteien am selben Strang zögen und das Land gut regieren würden, der beste Ort in Europa, wenn nicht weltweit. Hier widerspricht Ramon und macht darauf aufmerksam, dass es mit Bergbau und Kohleminen zu Ende sei und Asturien über keine anderen Ressourcen verfüge. Außer Tourismus, wogegen allerdings die teilweise brutal industrialisierten Landschaften und wildwuchernden Städte und Orte sprechen. Die Diskussion mäandert, man nickt, hört ernsthaft zu, wägt Argumente und Gegenargumente ab – irgendwann steht eine Flasche Wein auf dem Tisch und ein paar Semmeln mit eingebackenem Schinken. Der Bürgermeister verabschiedet sich, er muss zur Konferenz der Dorfbürgermeister – das sind die ohne Geld sagt er, nicht wie in Gijon. Seine Frau lebt vielleicht am ehesten eine mögliche Lebensalternative. Vormals eine Sozialerzieherin ist sie Wirtschaftspartnerin der Bäckerin geworden. So kann sie sich einerseits der Erziehung der zwei Kinder widmen und teilt sich daneben ihre Zeit frei ein: „Jedenfalls arbeite ich nie 8 Stunden“, bemerkt sie lachend. Casimiro erklärt sich bereit, eine „Caja“ zu bespielen – allerdings müssten wir darüber reden wie viel „Mais“ (= Geld) herüberwachse. Alle amüsieren sich, am Ende der Verhandlung sagen wir ihm Transport, Betreuung, und ein Essen. Ein Augenzwinkern. Sein Redestrom scheint unerschöpflich, er kennt noch die alten Kulturtechniken – etwa das kollektive Waschen in Bottichen mit Siebboden, spezielle Formen der Ernte. Die meisten dieser Techniken, werden, falls überhaupt, noch in den Bergen praktiziert. Und TPA, das asturische Lokalfernsehen, versucht, sie aufzuspüren und zu vermitteln. TPA ist der wichtigste Sender für ihn, meint Casimiro und sein Fenster nach Asturien – nachdem er sein Dorf genauso wenig verlässt wie früher. Seinem Ausflug nach Gijon sehen wir alle mit Spannung entgegen.

Irene und Ruben, die Professoren. Angel hat uns den Kontakt zur AFOHSA gelegt, eine an die Universtität Ovideo angebundene, nicht aber von ihr betriebene Stätte zur Archivierung von ‚Sources Orales’. Irene und Ruben (Vega) haben hier Zugriff auf von ihrem Staff geführte Interviews mit Zeitzeugen aus Asturien. Die Gebiete gliedern sich in alle Bereiche des Lebens, Alltag in der Vergangenheit, Sport, Familie, Politik oder der Bürgerkrieg, in alle Zeitabschnitte, die von Zeitzeugen noch erleben werden konnten. Die zum Teil stundenlange Interviews werden nicht transkribiert, sondern verschlagwortet, so dass man über bestimmte Begriffe die Inhalte der Gespräche einschätzen und sich entsprechend auf der Timeline hineinhören kann. Das Archiv ist ein striktes Präsenzarchiv, das keine Tonbänder herausgibt. Das dient zum einen dem Schutz des Materials, der andere, viel wesentlichere Grunde ist allerdings der Schutz der Privatsphäre der Aufgenommenen. Immerhin sind deren Zeugenaussagen zur Zeitgeschichte vom Recht auf Intimität gedeckt, sofern die Befragten dieses wollen. Irene und Ruben verstehen das Anliegen Black Boxes natürlich aus ihrem Berufsfeld sehr genau.

Nach vielen Gesprächen, intensiven Begegnungen haben sich viele Zeitzeugen bereit erklärt, ihre Geschichten in einer Caja Negra, einer Black Box in Gijon mit Passanten an einem Wochenende Ende Mai 2010 zu teilen. Wir haben Workshops mit ihnen gemacht, um sie auf die Situation vorzubereiten und spielerisch mit ihr umgehen zu können.

Los talleres: Notes On Rehearsing Reality – A workshop

„Hola, que tal?” – „Oh, what is this? – „This is una caja negra.” – „And what is it for?” – „It’s a box to share some of our thoughts and have a communication. You wanna try it?” – „No, not really.” – „Yeah, come one, it’s simple, you will have fun.” – „It’s anyway too heavy.” – „It’s not too heavy at all.” She grabs his arm. „Come on, let’s try it, I am showing you how to…” It’s better to make a stop at this point. Marie Cruz and Cristian look up. „You don’t have to sell your box as if it was a body to buy. You don’t have to force people to join in or try out, if they are too busy or hesitant.” I say, thinking to myself: we don’t have to prostitute ourselves even though we are supposed to work in the streets. Marie Cruz who took over the role of the box host nods. She already felt uneasy about her attempts to convince Cristian, a participant of the workshop who now plays a passer-by. It’s the first day of our workshops designed to prepare the participants for what’s to come in the following week. For today 15 people of all ages and backgrounds, 15 participants of the project we have met during our residencies in the weeks before finally gather together and meet for the first time in this constellation. Now it’s time to try out possible approaches or scenarios that might happen during the interventions in the streets of Gijon. Thus, we rehearse reality, play theatre of course in order to prepare ourselves for the expectedly unexpected when we get real. „Un simulacrum”, as Mari Cruz puts it.

The sun is shining outdoor, a beautiful day at La Laboral, blue sky, a saturday as one hardly would be able to describe it, just perfect to go to the beach, and yet the participants prefer to stick their heads into the black box, equipped with artificial light, over and over again. How to lead a conversation that is based upon mutual interest, how to keep the attention to the one who prefers to listen to one’s story without overwhelming him with one’s flow of words? Or how to address the other during the talk in the boxes. As well as in the exercise that is going on right now: how to invite guests when the hosts might wait for them at a spot in, say Cimavilla, on Friday, say, at 20h? Another attempt: „Hola, what are you having here?” – „It’s a box with two holes underneath.” – „Uhum.” – „I found it at the beach, it was lying there so I decided to use it.” The approach comes by surprise. It raises the attention of the guest, plays with his curiosity. Although everyone knows that the story isn’t true, being told with a wink of the eye, it’s a wonderful start for a conversation. Starting with an anecdote that makes people curious and makes them stick to the situation, a good strategy for invitation. „Really, a box found by the sea? How does it look like from within?” Inside, don’t try to hold up the initial ice-breaker for too long, for the sake of following your conversation. Rather dive smoothly into the situation once the box has been entered: „Of course, I didn’t find the box at the beach.” – „Well, of course”. – „It’s a black box in which we can share some of our memories, if you want to.” – „Well, why not….” – „By the way, the place where we are right now, bears some interesting links between my life, the sea, and this situation. I could tell you a story about that, if you like.” It’s good to ask the invited for his consent, once he says yes to the situation, you have his attention, at least for a while. Use questions, like if he wants you to continue or if he is still interested or if he has some remarks himself whilst following the story. In most of the cases, people will anyway start to talk. These advices sound a bit like a manual designed for, say, telephone marketing operators. The difference is that we haven’t anything to sell. Never make the guest feel manipulated and thus uneasy. Also a nice strategy which Alberto follows very bluntly, from the first contact on: „This is a box that was designed by two guys who want me to speak about my life, my memories, my take on Asturian history.” Straight forward, taking away the social difference between the host and his guest, as if he was saying: ‚We all are rowing the same boat, don’t expect me to do some magic on you, but if we both are interested in each other, we will spend some interesting time inside.’

Inside, it’s the stories of the participants like the one of Paz. She is in the box with Cristian and tells him about how she was scared of ‚moros’ when she saw them for the first time when she was young. About the fear that was planted into her as well. When she finishes, she says: „This is the truth.” She didn’t have to stress that; everyone in the room could see it with one’s own eyes as she was talking in what we call ‚the theatre box’: We have taken out one side panel in order to make the participants watch from the outside how people look at each other inside, how they move their heads, their mouths, eyes, how they use their faces when talking to each other. We could see that Cristian was following Paz’ account thoroughly, fixing her gaze, paying attention to what Paz was recounting. We have become witnesses of an exchange that normally is reduced to the intimacy of two people. The open box has become a learning stage both for two heads talking to each other and for us, offering to understand by looking: * Rather than convincing people to join the box, invite them politely; it’s their choice anyway * Stay transparent in everything you do, rather than outsmarting the invited * It’s the exchange of thoughts, stories, remarks of your lives which the project is about, rather than forcefeeding one’s story * If people don’t want to be recorded, they don’t have to. What wants to stay entre-vous is supposed so * If you don’t enjoy yourself, your guest won’t enjoy the encounter either. So think of your pleasure as well * There are people you like more than others, why should it be any different within the project? Don’t act as if you wanna be friends with everyone, yet friendliness is a gift anyway * To break the ice, you can also use a chewing gum BEFORE you and your guest enter the box, as people are afraid of bad breath, but they don’t like to be told so. Well, ready for take-off then!

The last stage of Las Cajas Negras: The Installation in the former church

The black-boxes have become loudspeakers, installed in the nave of the church, demarcating a choreography of remembering. Put upright like „standing stones”, the boxes perform for the last time the archive the art project itself has undertaken. The boxes which have served as a face-to-face communication device continue to carry the voices of their hosts and visitors. The traces of their usage in the streets of Gijon are still visible as well as the voices are audible of those who offered their personal memory, their stories, their history. Thus, the boxes mark an intimate space to re-member, literally to link local, regional, and national history within a public environment.

The sound installation gives a home to voices which have been recorded during three days of interventions and were passed on to the musicians Manuel Scattini and Iván Garcia. The Asturian composers selected outstanding parts and interpreted them due to their artistic expertise: Electro Pop meets oral history. Both tune in to seemingly fading memories as the suppressed political past of Asturias: be it the miners revolution of 1934, the post civil war period, the following years of repression under the dictatorship of Franquism, often entangled in the intimate space of the private, often concealed by fear to face one’s own past. And sometimes, the boxes reflect simply the murmuring of the everyday, conversations that mirror the need to express oneself, to sing along, to interrupt the daily routine in a playful, lighthearted way.

In one of the interventions, one participant refered to the metaphorical use of the flight recorder as a black box, whilst describing the project to her guest: she called the black box the most important part of an aircraft. The craft of memory also needs a recorder in order to store the accounts of young and old, every kind of people with various backgrounds, stories, experiences. On their journeys through Gijon, the black boxes have became such a temporary archive in the guise of a contemporary art project.

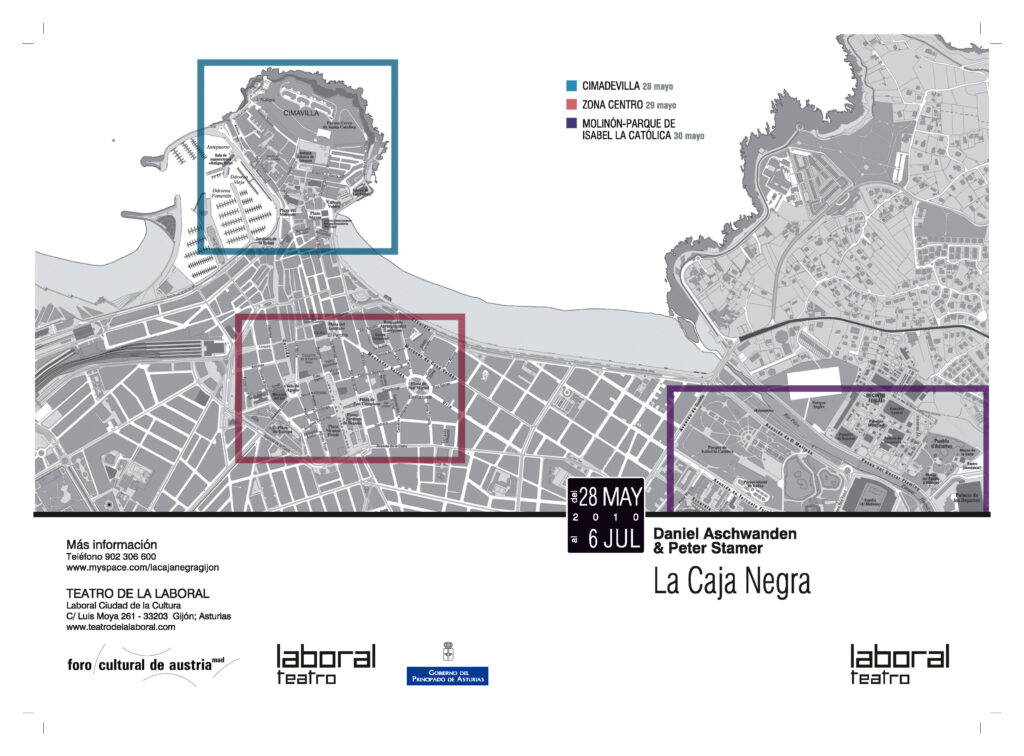

La Caja Negra Gijon mit: