Essay zu Thomas Lehmens Projekt Stationen

Peters Hand

Eine Hand, auf deren Fingern Wörter in englischer Sprache aufgezeichnet sind. Auf dem Daumen steht, jeweils entlang geschrieben, ‚RIDE’, auf dem Zeigefinger ‚IN A LANE’, auf dem Mittelfinger ‚GALLOPPY’, auf dem Ringfinger ‚LIKE P.CHARLES’ und schließlich auf dem kleinen Finger ‚BEHIND A DANCER’. Es ist die Hand eines Performers aus Thomas Lehmens Projekt STATIONEN. Die Wörter sind als Anweisungen für den Performer zu verstehen dafür, was die Performer zu tun haben, wo und auf welche Weise sich diese Aktionen zuzutragen haben, woran sie bei der Ausführung zu denken haben und mit oder gegenüber wem sie diese Aktionen ausführen sollen. Als fünfteiliges Regelwerk steuert dieses in der dritten Berliner Arbeitsphase von STATIONEN herausgearbeitete choreografische Bedingungsgefüge Bewegung und deren Verhältnis zu Körper und Raum.

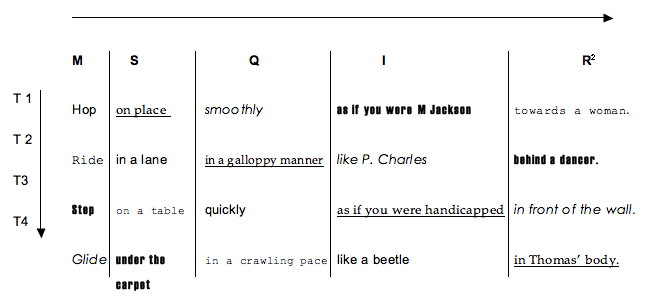

Die einzelnen Wörter sind dabei Begriffsrealisierungen der funktionellen Bedingungen von MOVEMENT, SPACE, QUALITY, IMAGE und RELATION, die sich die Performer vorher ausdenken und welche sie während der Aufführung sukzessive umzusetzen haben. So ist ‚Ride’ die Realisierung des Befehls M(OVEMENT), zu verstehen als eine Anweisung an die Performer, diese Aktion am Platz auszuführen. ‚In a lane’ wiederum bezieht sich auf den Parameter S(PACE) und verlangt, die erste Bewegung in einem bestimmten Bereich der Bühne auszuführen. ‚Galloppy’ bezieht sich auf die Q(UALITY), auf die Art und Weise der bereits im Gang befindlichen Ausführung, während ‚like P.Charles’ als Sprachumsetzung von I(MAGE) den Performern die Anweisung gibt, die entsprechende Person oder ein damit zusammenhängendes (Bewegungs-)Bild zu imaginieren. ‚Behind a dancer’ schließlich als choreografische Instruktion R(ELATION) verlangt, dass die gesamte Bewegungsfolge in Verbindung zu einem Tänzer ausgeführt werden muss. Wichtig in diesem MSQIR-System ist, dass die einzelnen Kategorien während der Performance nacheinander von den Performern ausgerufen und damit umgesetzt werden müssen, um diese der bereits aktivierten Bewegungsphrase hinzuzufügen. Die Choreografie entsteht damit durch die akkumulative Anwendung der fünf Bewegungsinstruktionen. Jede Kategorie behält dabei solange ihre Gültigkeit, bis nach dem kompletten Durchlauf einer MSQIR-Serie eine neue Anweisung des gleichen Typs an deren Stelle tritt.[1]

Liest man die einzelnen Bewegungskategorien nun zusammen, ergeben sich grammatikalisch korrekte Sätze. Im obigen Beispiel erfüllt die Verkettung der Anweisungen

‚Ride in a lane (in a) galloppy (manner) like P. Charles behind a dancer’

alle linguistischen Kriterien für einen vollständigen Satz des Englischen. MOVEMENT übernimmt die Funktionen des Verbes, das in der Befehlsform auftritt.SPACE erfüllt dabei die Funktion der Lokaladverbiale und verortet damit die Handlung. QUALITY wiederum ist eine adjektivische (wenn auf das gesamte Geschehen bezogene Eigenschaft) oder adverbiale (wenn nur auf das Verb bezogene Eigenschaft) Relation. IMAGE im Sinne eines Bildes bringt eine als-ob-Vorstellung in den Satz, die sich als modale Funktion heraustellt. RELATION stellt eine objektal-präpositionale Beziehung her und rückt daher das Verb, das Adjektiv, die Adverbiale und die modale Funktion in eine andere Beziehung.

Wenn man nun das fünfteilige System nicht nur als choreografisches Bedingungsgefüge für Bewegung, sondern als syntaktische Struktur auffasst, ergeben sich auf der ‚Sprechebene’ des Tänzers linguistische Sätze:

Durch die festgelegte Abfolge sowohl der Bewegungskategorien wie auch der von der Reihenfolge des Auftritts der Tänzer bestimmten Ordnung vermischen sich die einzelnen ‚Satzteile’ zu einem performativen Intertext. Der Bewegungs-‚Text’, der sich dadurch ergibt, lautet demnach:

Foucaults Hand

Aus den jeweils von den Tänzern im Vorfeld formulierten Sätzen, die als Bewegungsanweisung umzusetzen sind, ergibt sich ein Text aus Instruktionen, der so vorher nicht bekannt ist. Obzwar sich jeder Tänzer eine ‚Bewegungsphrase’ zurecht legt, ist der entstehende ‚Bewegungstext’ von den Tänzern nicht vorhersehbar, da die ‚Sätze’ durch das System der Parameter MSQIR nach deren Gesetzmäßigkeit verkettet werden. Durch die strukturierende Regel des Systems ist der ‚Bewegungstext’, der damit gleichzeitig sowohl in seiner Bedeutung als Diskurs wie auch als Performance aufgefasst werden kann, in jenem Sinne emergent, als er das einzelne Bewegungs- und Instruktionssyntagma durch vertikale paradigmatische Ersetzung zu einem neuen ‚Bewegungsintertext’ formt. Das MSQIR-System ist zwar auf seiner operativen Anwendungsebene strukturell wie auch funktionell einfach, weil es aus nur fünf Kategorien besteht, das unkompliziert handhabbar ist; auf der Aufführungsebene prozessiert es aber aufgrund der paradigmatischen Durchmischung ein komplexes Bewegungssyntagma. Das System funktioniert damit wie eine algorithmische Maschine, die eine Choreo-Grafie hervorbringt, die zwar strukturell, durch einfache Regeln der Kategorien determiniert, aber in ihrer Verknüpfung nicht vorhersagbar ist.[3]

Die Verbindung von Diskurs und Performance liegt damit buchstäblich ‘auf der Hand’. Nicht nur, dass sich jeder Mitwirkende sich eine nach den (grammatikalischen) MSQIR-Regeln gebaute Text-Phrase ausdenkt; um sich die eigenen Sätzen merken zu können, haben sich die Performer ihre Sätze auf die Finger geschrieben. Die Hand wird dabei im mehrfachen Sinne zur Denk-Geste: sie stützt die Erinnerung ab, so wie sie etwa den Kopf abstützt (man denke an die Geste des Rodin’schen Denkers); die Hand selbst ist aber auch während der Aufführung in den Lese- und Denkvorgang integriert, wenn sie vom Performer gelesen werden muss.

Das MSQIR-System bildet dabei ein Gefüge, das den Diskurs zur Bewegung bedingt und in Bewegung versetzt. Der systemisch geordnete Text auf der Hand bildet die Matrix, die den sich bewegenden Körper informiert. Die Hand stellt dabei ein (Manu-)Faktum dar, ein Handgemachtes wie auch in jenem Sinne eine Tat-sache, die sowohl als ein Instrument des (choreografischen) Tuns figuriert wie selbst ein Objekt des Diskurses ist, der sich auf ihr niederlässt und sich ihr einschreibt. Michel Foucault ist nun am Beispiel der Malerei der Frage nachgegangen, ob es einem in seinem Sinne archäologischen Zugriff gelänge, diese Einschreibung zu markieren. Seiner These nach gehen Gemälden (und damit ästhetischen Objekten) eine diskursive Praxis voraus, die die in der Malerei (oder Kunst) angewandten Verfahren schon in Begriffe gefasst hat. Foucaults Diskursbegriff unterscheidet sich von dem anderer Autoren wie Jürgen Habermas dadurch, dass nach ihm Diskurse die Gegenstände, von denen sie sprechen, durch eben jene diskursive Praxis gebildet werden. Ein Diskurs ist damit nicht nur ein Sprech- oder Schreibzusammenhang, der über Objekte, Prozesse, Artefakte Wissen schafft, sondern er produziert dieses Wissen selbst, das er dem Artefakt zu attestieren scheint. Im Falle des Gemäldes, das man als einen solchen Gegenstand betrachten kann, bedeutet das, dass dieses (enkulturierte) Wissen epistemologisch in jedem Moment der künstlerischen Herstellung bis zu dessen Vollendung immer wirksam ist. Es wäre daher zu fragen, ob dieses Wissen „nicht in Theorien und vielleicht Spekulationen in Unterrichtsformen und in Verschreibungen, aber auch in Verfahren, in Techniken und fast in der Gebärde des Malers angelegt war.“[4] Das Wissen schreibt sich damit auch in den produzierenden Körper ein, in dessen Hand, die die Gebärde führt, die selbst wiederum von einem durch eine diskursive Praxis gebildeten Wissen informiert ist: die Gebärde, die Geste des Malers trägt dieses Wissen damit in das Gemälde (oder das produzierte Artefakt) ein.

Entsprechend zielt die Analyse von Artefakten nicht darauf ab, die darin abgehandelten Gegenstände auf ihre Repräsentationsfunktion zu untersuchen, sondern sie als von diskursiven Praktiken angestacheltes Gebilde auffassen. Bei der archäologisch motivierten Analyse „würde [es] sich nicht darum handeln, zu zeigen, dass die Malerei eine bestimmte Weise des Bezeichnens oder des ‚Sagens’ ist, woran das Besondere wäre, dass sie auf Worte verzichtete. Man müsste zeigen, dass sie wenigstens in einer ihrer Dimensionen eine diskursive Praxis ist, die in Techniken und Auswirkungen Gestalt annimmt. So beschrieben […] wird [die Malerei] von der Positivität eines Wissens völlig durchlaufen.“[5] So wie die von der Hand geführte Geste der Malerei damit von der Positivität des diskursiven Wissens durchzogen wäre, welche sich im Gemälde niederschlägt.[6]

Foucaults Schreibmaschine

Diskurse wiederum sind gebildet von fast geheimnisvoll zu nennenden Elementen, die Foucault als ‚énoncés’ oder Aussagen bezeichnet. Diese sind nicht unmittelbar Diskurse, weil sie weder als Sätze noch als logische Propositionen aufzufassen sind, sondern sie bilden eben jene Regeln der Diskurse, welche sie hervorbringen und in welchen sie präsent sind. Die Aussage ist keine Struktur, sie ist vielmehr eine „Existenzfunktion, die den Zeichen eigen ist und von der ausgehend man dann durch die Analyse oder die Anschauung entscheiden kann, ob sie einen ‚Sinn ergeben’ oder nicht, gemäß welcher Regel sie aufeinanderfolgen und nebeneinanderstehen, wovon sie ein Zeichen sind und welche Art von Akt sich durch ihre (mündliche oder schriftliche) Formulierung bewirkt findet.“[7] Die Aussagen durchdringen damit die Zeichen und Diskurse dahingehend, dass sie vertikal[8] zu ihnen verlaufen, als „apriorische Bedingungen, gemäß denen sämtliche Ideen zu einem bestimmten Zeitpunkt formuliert werden und die Verhaltensweisen sich zeigen.“[9]

Zur Veranschaulichung seiner These verwendet Foucault ein berühmt gewordenes Beispiel: die Buchstabenfolge A,Z,E,R,T auf der französischen Schreibmaschine. Diese Buchstaben seien für sich betrachtet noch keine Aussage, aber sobald sie beispielsweise in einem Lehrbuch für das französische Schreibmaschineschreiben verwendet würden, handele es um „die Aussage der alphabetischen Ordnung, die für die französische Schreibmaschine angewendet wird.“[10] Die Anordnung der Buchstaben allein auf der Tastatur[11] formen noch keine Aussage, weil sie zunächst nur Sichtbarkeiten sind, die noch nicht unbedingt einer diskursiven Logik gehorchen müssen. Sie spiegeln zunächst eine willkürliche und durch den Schreibvorgang nicht begründete Abfolge von Buchstaben wider. Übertragen aber in eine Fibel, die dem Maschineschreiben Unkundigen das ‚Tippen’ beibringen möchte, bildet sie das ‚énoncé’ eines (nicht nur didaktischen) Diskurses, welcher auf diese Weise hervorgebracht werden kann. Dieser regelt die Sagbar-, besser: Schreibbarkeit der französischen Sprache für die Schreibmaschine; erst die Wort-Kombinationen aus dieser und durch diese Buchstabenfolge, welche nicht nur in dem Lehrbuch, sondern in der Anwendung für das gesamte Französische gebildet werden, bilden veritable Aussagen.[12] Die derart festgelegte und gelehrte Buchstabenfolge regelt damit den Diskurs des (französischen) Schreibens und schreibt sich damit über die dergestalt bedingte Schreibpraxis buchstäblich buchstäblich in die Hand des Benutzers ein.

Die Folge MSQIR nun kann im Foucault’schen Sinne als ein Aussagesystem aufgefasst werden, das sich nicht nur sichtbar auf der Hand niederlässt, sondern choreografische Sagbarkeitsbedingungen formuliert. Die Hand operiert damit gewissermaßen an der Schnittstelle von Diskurs und Choreografie. Aus dieser Buchstabenfolge entsteht ein regel(ge)rechter Diskurs, in welchem sich zunächst aus Worten Bewegungs-Sätze und dann Intertexte formieren. Es ist die syntagmatische Kombination, die dieses Regulativ zu einem performativen Diskurs anreizt. Das MSQIR-Gefüge regelt dabei nicht nur die einzelne choreografische Anweisung, es bestimmt auch deren syntagmatische Verknüpfung zu einem Satz. Dieser wiederum fügt sich mit den anderen zusammen zu einem übergreifenden Text, der durch die vertikale Achse des MSQIR-Gefüges zusammengehalten wird. Es stiftet die Ordnung des (choreografischen) Diskurses, die sich in die Aufführung einträgt. Die Sichtbarkeit der Choreografie wird demnach beständig in die Sagbarkeit des Diskurses überführt wie auch der Diskurs choreografisch visibilisiert wird. Das MSQIR-Gefüge bildet damit ein Aussagesystem, das seine ‚énoncés’ gleichermaßen zu einem choreografischen Diskurs wie auch einer diskursiven Choreografie verschränkt. Es produziert einen Diskurs, dessen Schrift-Praxis wiederum die Choreografie bedingt, die nur über die zu einem ‚Bewegungsintertext’ komponierten Sätze entstehen kann. Das System MSQIR bildet die Choreografie, von denen es spricht, durch die Schrift, es performt damit gewissermaßen einen Diskurs, wie auch die Performance diskursiv ‚auf der Hand liegt’.

Die Choreo-Grafie wird in ihrer Sichtbarkeit zur Nach-Schrift der Aussagen, deren Sagbarkeitsregeln einen Diskurs produzieren, der die Choreografie wiederum vor-schreibt. Diese Vor-Schrift, die vor der performativen Umsetzung einen Diskurs auf die Hand skribiert, damit er dann von der Bewegung abgeschrieben[13] werden kann, ist damit auch als eine Verordnung, als ein diskursives Rezept zu sehen, das der Diskurs der Choreografie verschreibt, um überhaupt erst aufgeführt werden zu können. Die Hand selbst, Schnittstelle von grafiertem Gedächtnis und choreografischer Geste, schreibt die diskursive Einschreibung fort in der ausgeführten Bewegungsphrase. Ihre gelehrige und belehrende Hand-Schrift verschränkt Sprache und Bewegung und macht beide in der (fotografierten) Gebärde sicht- und sagbar: sie buchstabiert sich die Choreografie in die eigene Hand, während Foucault seine ‚Rechte’ dazu reicht.

[1] Bei beispielsweise acht Tänzern kommt jede Kategorie damit achtmal vor. Wenn Tänzer 1 auf die Bühne kommt, ruft er die Bewegung M aus und realisiert diese. Tänzer 2 tritt dann hinzu, führt Bewegung M aus und gibt dann die Anweisung S. Tänzer 3 kommt auf die Bühne, übernimmt die bereits bestehende Phrase und verändert sie durch die Instruktion Q usf.. Die Abfolge MSQIR bleibt in dieser Reihenfolge immer erhalten. Sind also acht Tänzer beteiligt, gibt jeder die von ihm ausgedachte Anweisung, ohne die Abfolge der Bewegungsbefehle zu durchbrechen. Der achte Tänzer würde bei Betreten der Bühne damit den Befehl Q geben, danach ist wieder der erste Tänzer an der Reihe und mit seiner Anweisung für die Position I(mage) fortfahren. Das System der Berliner dritten Phase wird so lange durchgeführt, bis alle Instruktionen ausgeführt sind. Wenn ein Tänzer alle seine auf die Hand geschriebenen fünf Anweisungen gegeben hat, verlässt er die Bühne, die Aufführung endet, wenn der letzte Tänzer, der auf der Bühne ist, den letzten Befehl umgesetzt hat.

[2] MSQIR legt die Reihenfolge der Spalten fest, die durchlaufen werden müssen. T1 bis T4 gibt eine mögliche Anzahl von Tänzern an wie auch deren Reihenfolge in der tänzerischen Umsetzung.

[3] Die Frage nach der bewegungstechnischen Qualität der tänzerischen Umsetzung und deren Abhängigkeit von der Körperschulung der beteiligten Tänzer soll hier ausgeblendet werden, da sie aus der hier angelegten Perspektive in ihrer Funktion als Agenten und weniger in ihrer ästhetische Entscheidungsfreiheit aufgefasst werden.

[4] Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Frankfurt/Main 1981. S. 276. Hier reicht Foucault die von ihm so genannte archäologische Theorie nach zu seiner Analyse der Repräsentation und der Blickführung von Velasquez’ Las Meninas, welche er in ‚Die Ordnung der Dinge’ expliziert hat.

[5] Foucault, a.a.O., 276f.

[6] Die Sichtbarkeit dessen, was ein Gemälde verhandelt, welche aber auch im Gemälde als visuelles Artefakt selbst thematisiert ist, ist damit selbst immer durch einen Diskurs der Sichtbarkeit informiert.

[7] Vgl. Foucault, a.a.O., S. 126

[8] Bei der Aussage „handelt [es] sich weniger um ein Element unter anderen, weniger um einen auf einer bestimmten Ebene der Analyse feststellbaren Ausschnitt, es handelt sich vielmehr um eine Funktion, die in Beziehung zu diesen verschiedenen Einheiten sich vertikal auswirkt und die von einer Serie von Zeichen zu sagen gestattet, ob sie darin vorhanden sind oder nicht.“ (Foucault, a.a.O., S. 126) Die Vertikale geht damit durch die Zeichen, die den Diskurs bilden, hindurch und regelt deren Kombination.

[9] Deleuze, Gilles: Foucault. Frankfurt/Main 1992. S.86.

[10] Foucault, a.a.O., 125

[11] Die deutsche Tastatur weist stattdessen die Folge Q,W,E,R,T auf.

[12] Dass sich diese (nationalsprachliche) Ordnung umgekehrt wieder habitualisierend in das Körperschema des Maschineschreibers einträgt, zeigen die Schwierigkeiten jedes Benutzers, der das sog. ‚Eingabegebietsschema’ an seinem Computer geändert hat.

[13] Zum Teil wurde das Buchstaben-System tatsächlich auf eine Schultafel geschreiben, von welcher die Tänzer dann während einer Probe regelrecht abgeschrieben haben.

Eine Version des Essays ist erschienen in: Thomas Lehmen (ed.), Stationen Heft 3, Berlin 2003